Сегодня мало кто помнит, что 80 лет назад Латвийская Республика располагала одним из самых сильных флотов на Балтике. Ее армия также оценивалась как прекрасно обученная. Тем не менее начало Второй мировой войны застало латвийское руководство врасплох. Не исключено, именно в это время господа министры поняли: они готовились действовать по шаблонам прошлого, а противостоять придется совсем иным угрозам…

И 80 сантимов на питание

«Латвийская армия по своей выучке и насыщенности техническими средствами занимает одно из первых мест в Прибалтике». Эта цитата взята отнюдь не из пропагандистского арсенала диктатора Ульманиса, а из изданной в начале 30–х годов ХХ столетия в Москве книги «Морские вооружения Прибалтийских стран».

Заметим, что латвийские сержанты и офицеры служили тогда родине не ради больших денег. Напротив. Вооруженные силы ЛР были хорошо подготовлены, несмотря на невысокие зарплаты личного состава. Обратимся еще к одному московскому изданию. В выпущенной в 1936–м году в Советском Союзе книге «Латвия» рассказывалось, что в армии ЛР на питание солдата выделялось 80 сантимов в день. Даже если учесть, что цены тогда были ниже, чем сейчас, очевидно — на такие деньги не очень–то повоюешь. Да и жалование профессиональных военных было так себе: «Оклады офицерства нельзя назвать весьма высокими», указывается в той же книге.

Экономя на питании и зарплатах, государство не жалело денег на закупку военной техники. Сегодня в это трудно поверить, но, к примеру, латвийский флот был, тогда помощнее флота Финляндии, не говоря уже о военно–морских силах соседних Литвы или Эстонии.

Великая региональная держава?

Вот какие цифры приводились в книге «Морские вооружения Прибалтийских стран». В Финляндии армия мирного времени насчитывала 19 тысяч 590 человек, латвийская была чуть побольше — 19 тысяч 600 (в военное время эта армия могла быстро вырасти до 150 тысяч). Добавим, что в обладавшей куда большим населением, чем Латвия, Литве насчитывалось всего 13 тысяч военнослужащих, в Эстонии — 13 тысяч 300. Итак, латвийская армия была самой большой в Балтии и даже превосходила по численности финскую.

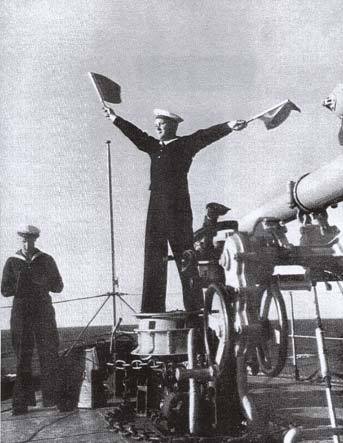

Еще более необычная картина вырисовывается, когда речь идет о флоте.

О Литве в московской книге лаконично сказано: «Флота страна не имеет…». Финляндии досталось в наследство от царской России несколько боевых кораблей. А сама независимая Финляндия (заметим, успешно выдержавшая в одиночку в 1939–1940–м годах войну с СССР), потратилась в 20–е годы лишь на несколько торпедных катеров. Не видели финны необходимость превращать свою страну в великую морскую державу.

Эстония также имела на вооружении лишь «дореволюционные» суда. Другое дело — Латвия. Для местного флота за границей закупались самые современные вооружения. Уже в 1926–м во французском Нанте для латвийского военно–морского флота были спущены на воду подводные лодки «Ронис» и «Спидола». Во Франции за немалые деньги были закуплены и надводные корабли — минные заградители. Мало того. В 20–е годы ХХ столетия латвийский МИД настойчиво просил французов передать их стране российские военные корабли, экипажи которых в 1917–м году не признали власти Советов и ушли во французский порт. В Париже, однако, недоумевали, почему Латвия как часть бывшей Российской империи, царских долгов не признает, но царское имущество просит. Ни одного бывшего российского корабля французы Латвии так и не передали.

Пожалуй, только крупные страны бассейна Балтийского моря — Швеция, Германия, Польша тратили на закупку подводных и надводных боевых кораблей больше Латвии. Впрочем, Польшу можно было понять. Страна считала себя великой державой, грезила о заморских колониях, надеялась даже купить у Португалии Анголу. Была разработана мощнейшая программа строительства флота: планировалось купить три линкора, несколько крейсеров. Правда, к началу 30–х годов из–за нехватки денег удалось приобрести лишь два эскадренных миноносца и три подлодки. Но все же у Польши в 30–е годы оказалось побольше современных кораблей, чем у Латвии.

Понятно, поляки считали нужным обзаводиться эсминцами и подлодками, чтобы ходить в Анголу. А зачем «Ронис» и «Спидола» потребовались Латвии? За все время существования Латвийской Республики они так ни разу и не пригодились. Амбициозный замысел создать свой современный флот оказался бессмысленным. Хотя о качественных подлодках и по сию пору говорится с гордостью.

Генеральские ошибки

В 1940–м году во время разгрома Франции гитлеровцами умный полковник Де Голль в сердцах сказал: «Генералы всегда готовятся к минувшей войне!». Де Голль имел в виду, что французское командование готовило армию, словно на дворе 1914 год. Война же стала совсем другой. Возникает вопрос: а к какой войне готовилась Латвия, имея целый полк бронепоездов и закупая за границей подлодки?

Возможно, злую шутку с Латвией сыграл опыт Первой мировой войны, когда неподалеку от латвийских берегов разыгрывались серьезные морские бои. Тогда воюющие флоты теряли мощные корабли. Был и более близкий опыт: осенью 1919–го года британские корабли преградили на Даугаве путь десяткам тысяч немецких солдат и не дали им захватить Ригу.

Как бы там ни было, пока финны строили линию Маннергейма, латвийские генералы занимались совсем другими делами. Между тем, в самой латвийской армии далеко не все вооружение было качественным. Итальянские и французские танки быстро устарели. «Материальная часть артиллерии далеко не совершенна». Эта уже цитата о качестве орудий латвийской армии из книги «Латвия» (1936 год).

Не исключено, что и парламентарии 20–х годов и диктатор 30–х годов (Карлис Улманис) переоценивали возможности и значимость своей страны. Сопоставим. В 1936 году финны купили в Нидерландах истребители Фоккера — одного из лучших в то время авиаконструкторов мира. Финны поняли, что в будущей войне действенным окажется лишь самое лучшее оружие. И во время советско–финской войны голландские самолеты показали, что в Голландии не только сыр умеют делать. В Латвии в конце 30–х годов пытались производить самолеты в своей стране, а также закупали не самые новые истребители и бомбардировщики за границей. К чему это привело? В 1940 году на базе ВВС латвийской армии была создана отдельная авиационная советская эскадрилья. Уже в июне 1941 года латышские летчики вступили в бой с гитлеровцами. Увы, неудачно — самолеты были неконкурентоспособны. 2 июля 1941 года эскадрилья отступила из Гулбенского района в Ржев. Здесь и было принято необычное решение: признать устаревшие латвийские самолеты непригодными для ведения боевых действий. Летчиков отправили на переформирование. Части из них довелось потом послужить в первом Латышском авиационном полку Советской армии. В отличие от летчиков судьба латвийских самолетов, как видим, оказалась весьма печальна. Просто жаль те миллионы латов добровольных пожертвований, которые население страны в 30–е годы отдало на военно–воздушный флот.

А вот финны перед войной оказались не только более предусмотрительными, но и проявили себя стойкими бойцами, защищая в 1939 году демократическую Финляндию. В Латвии же у Улманиса было немало врагов. Его националистическая политика озлобила нелатышей, в подполье действовали сотни латышских коммунистов и комсомольцев, советскую власть готовы были поддержать как противовес местной диктатуре немало социал–демократов. 17 июня 1940 года тысячи людей вышли на улицы латвийских городов привествовать Красную армию. Карлис Улманис не оказал сопротивления, напротив, заявил , что все происходит с согласия правительства Латвии. Более чем через полвека 17 июня объявили в Латвии траурным днем….