Если бы русские депутаты из нынешнего латвийского парламента встретились с русскими парламентариями из избранного в 1922 году первого Сейма Латвии. Что они могли бы сказать друг другу? «Наши», видимо, говорили бы о пропорции «сорок на шестьдесят» (разъясняя, что речь идет не о водке, а о русской школе), о массовом безгражданстве… А предки в ответ сказали бы, что их в свое время били не по цвету паспорта, а по кошельку…

Бунт на корабле

Что в первой Латвийской Республике имела русская община? Действовал нулевой вариант гражданства, работали русские средние школы, избранных по русским спискам депутатов не раз приглашали в правящую в стране коалицию. Не так все плохо, скажете вы. Но в первом же Сейме депутаты, избранные по русским, еврейским, немецкому и польскому спискам, заявили с парламентской трибуны: их избирателей дискриминируют!

Русские, немецкие, еврейские парламентарии смотрели в то время на любой вопрос в первую очередь через призму межнациональных проблем. Казалось бы, какое отношение имело к этим проблемам утверждение парламентом государственного бюджета? Позиция нелатышских депутатов была проста: против этого бюджета мы ничего не имеем, но раз наших избирателей обижают, голосовать за его принятие не станем. И в 1924 году им удалось увести разговор с финансовых вопросов на национальные. Да так, что парламент месяц обсуждал эту животрепещущую тему…

Что же не устраивало депутатов от нацменьшинств? Они утверждали — их избирателей притесняют экономически. Выступали, кстати, нередко не на государственном языке, а на родном для депутатов русском или немецком. В то время в Сейме это разрешалось.

Землю — крестьянам. Но не всем

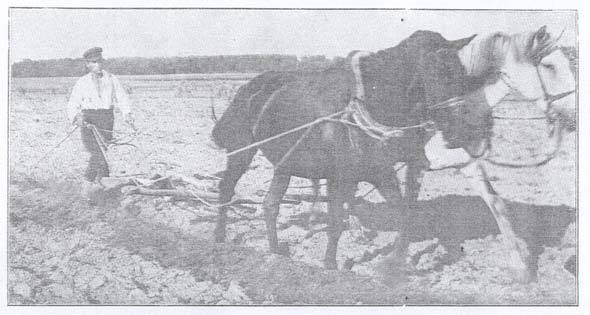

Каждый переход к независимости Латвии сопровождался переделом собственности. В первой половине 20–х годов ХХ столетия в стране активно шла земельная реформа — имения немецких баронов конфисковывались и делились между крестьянами. В связи с этим небезынтересно проследить, как менялся подход к собственности. 85 лет назад главную ценность страны — огромные земельные угодья — могли без проблем отобрать у старых владельцев и поделить. Ныне же даже потолок квартплаты в денационализированных домах признан Конституционным судом незаконным, как нарушающий права домовладельцев.

Впрочем, нелатышские депутаты Сейма в 1924 году при обсуждении государственного бюджета переживали отнюдь не за горькую судьбу бедных (в прямом смысле этого слова) бывших помещиков. Они утверждали, что землю часто делят по национальному принципу.

8 мая 1924 года депутат Дубин заявил с трибуны Сейма, что в ходе аграрной реформы у богатых евреев порой отбирают вовсе не поместья, а дачи, которыми они владели десятки лет. На следующий день русский депутат Бочагов выступил с обличительной речью: «Правительство не сошло с национально–шовинистической точки управления. Ему в первую очередь и главным образом дорога забота о латышских хозяйственных единицах, затем идут латгальские интересы и только на последнем месте — меньшинства. А так как у нас для интеллигентных работников по закону существует шестичасовой рабочий день, то для меньшинств и, в особенности, для русского латгальского населения времени не остается».

Он отмечал, что у православных отняты церкви, архиерейский дом, здания духовной семинарии и духовных училищ. Бочагов утверждал, что у православной церкви отнята мельница под Цесисом и «передана не на нужды малоземельных или государства, а одному генералу в его личное распоряжение».

Русский депутат перечислил немало несправедливостей, допущенных, по его мнению, в ходе земельной реформы и сделал вывод: в Латвии отсутствует равноправие.

В тот же день немецкий депутат Шиман объяснил, почему в ходе земельной реформы возможны несправедливости — по его словам, в центральном землеустроительном комитете не было ни одного нелатыша.

«Землю — крестьянам. В том числе русским». С этим требованием русские депутаты не раз выходили на трибуну. Так, 28 мая депутат Бочагов утверждал, что русское крестьянство Латгалии поставлено в наихудшее положение. Население страдает от малоземелья, а землю раздают пришлым. В то же время в Курляндии у группы русских, по его словам, была отнята купленная ими через банк земля. Один из главных выводов его выступления — нельзя поощрять колонизацию.

С Бочаговым солидаризировался депутат Корецкий. По его словам, в Латгалии часто землей наделялись не крестьяне, а случайные люди. Депутат Каллистратов тоже не заметил наличия беспристрастности при наделении землей русских.

Весьма примечателен был ответ министра земледелия на упреки со стороны парламентариев, который опубликовала в своем изложении газета «Сегодня». 30 мая 1924 года министр заявил, что в некоторых случаях, возможно, по национальным соображениям могли быть допущены несправедливости и нанесены обиды. Но винить министерство в этом не надо, так как центральный землеустроительный комитет ему не подчиняется. Поэтому он, министр, просит проголосовать за бюджет министерства земледелия.

Не все латышские политики относились к выступлениям депутатов–нелатышей столь толерантно. Так, возмущению депутата Альберинга из Крестьянского союза не было предела. Он заявил, что предыдущие ораторы выступали вовсе не для своих коллег по Сейму — они произносили свои речи для Варшавы, может быть, также для Москвы и для Германии. А проблемы с землей в Латгалии, по его мнению, появились из–за колонизации этого края русскими в царское время.

Итак, речь шла и о колонизаторах, и о руке Москвы. Знакомые речи. Отличие, пожалуй, лишь в том, что 80 лет назад на первом плане оказалась «рука Варшавы», ныне совершенно забытая.

Есть ли у бизнеса национальность?

Если русских парламентариев заботила судьба крестьян Латгалии, то еврейских и немецких депутатов, в первую очередь, беспокоила судьба коммерсантов–нелатышей. Депутат Дубин 4 июня выразил протест по поводу невключения в совет Банка Латвии представителей национальных меньшинств. Еще раньше депутат из немецкой фракции Шиман указал, что совет Банка Латвии был сформирован по партийному принципу, в него делегировали неспециалистов. Депутат Дубин также утверждал, что Банк Латвии и Минфин проводят националистическую политику, так как у еврейских коммерсантов есть сложности с получением кредитов. Он сделал даже предположение, что существует стремление создать национальную лесную промышленность. Дубин негодовал в связи с кредитной политикой: мол, любому сапожнику, если он латыш, выдавался кредит, а опытным еврейским лесопромышленникам — нет.

В какой мере были справедливы подобные упреки? В 1924 году в латвийской прессе приводились такие цифры: 67,99 процента от общей суммы кредитов Банка Латвии получили латыши, а 32,1 процента — нелатыши. Как можно оценить подобные цифры? С одной стороны, национальные меньшинства составляли тогда в Латвии лишь около четверти населения. То есть должны были бы радоваться, получив почти треть от всех кредитов. Но учтем и такой факт: в Риге нелатыши составляли 40 процентов населения, в Даугавпилсе — большинство. А бизнесом ведь занимаются, в основном, в городах… Как бы там ни было, выступавший в Сейме после Дубина депутат социал–демократ Бильман счел нужным подчеркнуть, что левые не поддерживают националистическую кредитную политику, высказываются за предоставление кредитов независимо от национальности.

Одно, бесспорно, является очевидным: в то время нелатыши смотрели на бизнес через призму этнической солидарности. Ныне, несомненно, совсем другие времена.