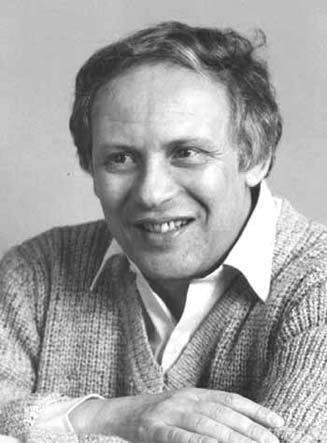

(родился в 1936 году)

В 1960 году молодой поэт Дмитрий Бобышев встретился с Анной Ахматовой, которая позже (1963) посвятила ему стихотворение «Пятая роза». Вместе с Анатолием Найманом, Евгением Рейном и Иосифом Бродским он вошел в ближайший круг ее молодых друзей — «волшебный хор». С Найманом и Рейном Бобышев сближается еще во время учебы в Ленинградском технологическом институте, где всех троих подвергают различным идеологическим проработкам за выпуск стенгазеты «Культура».

После института он работал инженером, редактором в техническом отделе Ленинградского телевидения. В СССР печатался редко и случайно. Больше — в самиздате и эмигрантских издательствах («Синтаксис», 1959–1960). С 70–х публиковался только на Западе. В одном из интервью он вспоминает: «Примерно к середине 70–х я понял, что печататься, как я хочу, в СССР невозможно, и стал переправлять рукописи за границу. У меня вышло несколько публикаций в ведущих эмигрантских журналах, а затем в самом начале 79–го года в Париже была опубликована книга стихотворений и поэм «Зияния». К тому времени я внутренне был готов уехать».

В том же 79–м поэт, женившись на американской подданной русского происхождения, уезжает в США. За океаном Бобышев некоторое время работает чертежником, затем инженером электронной фирмы и даже занимается водоочисткой. С 1982 года преподает в Висконсинском университете, в 85–м переезжает в Умбана–Шампейн (штат Иллинойс), где читает лекции по русской литературе и русскому языку. В 94–м становится профессором Иллинойского университета, о котором Булат Окуджава как–то написал:

Дима Бобышев славно старается,

без амбиций, светло, не спеша,

и меж нами граница стирается,

и сливаются боль и душа.

В эмиграции самыми близкими по духу оказались для Бобышева поэты старшего поколения — Юрий Иваск и бывший рижанин Игорь Чиннов (также один из героев нашей рубрики). Кстати, в эссе о последнем Бобышев написал: «Человечеству никогда не больно, но всегда больно человеку». Об этом поэт и говорит с читателем с середины 50–х и до сегодняшнего дня.

Читателю

Книга–то еще и не издана

и тем более — для гаданья

пальчиками не перелистана…

А поэзия — это поющая истина.

Не навеки, так — на года.

Неужели это только с виршами

или может и другой художник

выразить произносимое свыше?

Думаю, что да, тоже.

Ежели сказал, не солгав его,

в слове будет и смысл, и цвет, и вес,

и конечно же вкус, а главное –

верная и о главном весть.

Вылепленное, оно — как пляска,

а в цвете — еще и певчее, вещее…

Сдобное, это же и есть пасха

для тебя, человече.

Люди — всего лишь миры, не более…

У любого мозг — полярный ледник.

Сердце — солнце. Океаны болями

и наслаждениями плавают в них.

Вот им оно и надобно, бесполезное,

но почему–то позарез и вдруг:

это баловство со словом — поэзия,

млекопитающая, как грудь.

Июнь 2001