Не стоит обвинять в нынешних экономических сложностях нашей маленькой страны злые силы зарубежья. Хотя иногда кажется, что на Латвии ставился эксперимент – как долго может наращивать ВВП страна, не имеющая крупной промышленности. В этом, кстати, и ответ на вопрос, мог ли экономический кризис прийти в Латвию в щадящем варианте, как, к примеру, в Польше.

Зигзаги общественного сознания

Случайно встретил на улице популярного рижского публициста, опубликовавшего за последние годы в латвийских газетах и в Интернете немало острых статей на русском языке. Разговорились. Неожиданно мой собеседник, потомственный гражданин Латвии, стал доказывать: жила себе Латвия без крупной промышленности и могла бы сносно существовать и дальше, если бы не мировой кризис. Мол, живут же так люди в некоторых европейских странах. – Неужели, – подумал я, – тебе надо доказывать, что в Швеции или, к примеру, в Финляндии есть немало крупных заводов, напоминать про автомобили «Вольво» или мобильные телефоны «Нокиа?».

Распрощался, пришел в редакцию и сел за компьютер писать эту статью. Мысли коллеги для меня не стали откровением. Я уже давно пришел к выводу, что точка зрения о ненужности крупных производств – заблуждение вполне массовое. Вспомним, как разрушалась индустрия в начале 90-х годов. Или как в середине 90-х латвийцы отбивались от назойливого инвестора, желавшего построить в стране крупный целлюлозный комбинат. Да и сейчас сотни миллионов долларов власти готовы вкладывать в «замок света», в строительство моста через Даугаву, но только не в промышленность. Это в 20-е годы в ЛР на государственные деньги создали ВЭФ, который потом десятки лет был гордостью Латвии. И, заметим, не боялись отцы-основатели Латвийской Республики упреков в тяге к социализму, тезиса, будто государство плохой хозяин. Еще и вагоностроительный завод у частных владельцев выкупили. Это теперь «Вайрогс» просто троллейбусная остановка в Риге, а в 30-е годы ХХ столетия данное слово обозначало весьма крупный завод.

Между тем миф о ненужности крупной промышленности связан в общественном сознании именно с периодом 20-30-х годов. Какая нелепость!

Первым делом, первым делом, самолеты…

Автору этих строк уже приходилось писать о том, что из себя представляла Рига лет сто назад. Тогда в городе строились дома-дворцы. Не для миллионеров, а для их заводов. И поныне на главной улице Риги – Бривибас – бросаются в глаза прекрасные здания – бывшие корпуса суперсовременного для своего времени рижского завода «Унион». А ведь завод «Унион» был в начале ХХ столетия отнюдь не самым известным рижским заводом. На знаменитом «Проводнике» (позднее в его зданиях разместился РЭЗ) работали 16 тысяч человек, патенты инженеров этого предприятия использовались по всей Европе. На «Руссо-Балте» 4 тысячи человек производили самолеты, автомобили, аэросани, железнодорожные вагоны и другую ультрасовременную продукцию. Примерно такое же количество работников трудилось на заводе «Феникс», тысячи человек работали на фарфоровой фабрике. На фоне таких промышленных гигантов, завод «Руссия» Александра Лейтнера казался маленьким – всего 650 тысяч (???) работающих. Но именно на этой фабрике еще в 19 веке был произведен первый рижский автомобиль. В 1901 году, когда в Риге пышно праздновали 700-летие города, один из автомобилей Лейтнера демонстрировался на рижской промышленной выставке и был продан за деньги, на которые можно было купить столько черной икры, сколько весила эта машина.

Основной продукцией «Руссии» были велосипеды. Их продавали во многих странах. И хотя Лейтнер не изобрел велосипед, но его продукцию охотно приобретали во Франции, той самой стране, где первый велосипед сконструировали.

Еще одно знаменитое «среднее» предприятие начала ХХ века – засулаукский завод «Мотор». Именно здесь был произведен первый рижский самолет, первый в Российской империи авиационный мотор, построен первый в мире авиационный ангар.

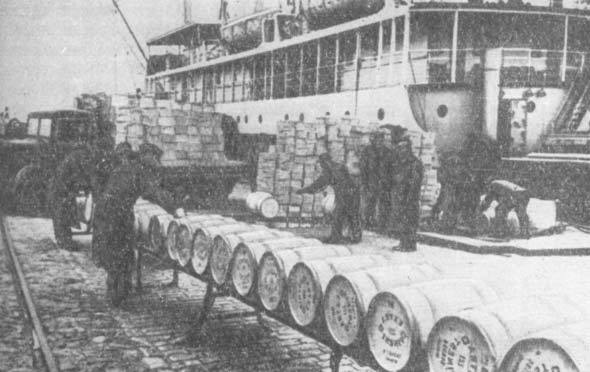

Сотни судов спустили на воду на верфи завода «Ланге и сын»…

Крупные и средние предприятия работали в Латвии сто лет назад не только в Риге. В Либаве (Лиепае) полторы тысячи человек трудились на металлургическом заводе, свыше тысячи – на фабрике по производству линолеума. В небольшом Гольдингене (Кулдиге) все население составляло несколько тысяч человек, но на крупнейшей в городе фабрике работали более 500. В провинциальном Якобштате (Екабпилсе) на двух фабриках музыкальных инструментов были заняты 350 человек.

Наступила Первая мировая война. Многие латвийские предприятия были эвакуированы в Россию. Но Латвия не осталось без промышленности.

Латвийское кокосовое масло

После Первой мировой войны в Латвии сложилась уникальнейшая ситуация. Из эвакуации население городов уменьшилось вдвое. Из индустриального края Латвия превратилась в аграрную страну. В 1930 году двое из трех латвийских работников были крестьянами. Они занимались тяжелым физическим трудом: пахали землю, рубили лес, растили лен. За границу продавались латвийский бекон, латвийское масло, лен, древесина. Казалось бы, было на что жить стране. Но латвийская индустрия быстро возрождалась. Видимо, в то время в Латвии были согласны с тезисом мудрого русского царя Александра III. Этот император еще в 19 веке утверждал: страна может сделаться великой, будучи страной не только земледельческой, но и промышленной.

Несколько месяцев назад в разговоре с группой латвийских историков не без удивления услышал: «В ЛР не было крупной промышленности, был один ВЭФ и много мелких мастерских». Между тем в 1938 году в Латвии насчитывалось 175 крупных и средних предприятий, на каждом из которых трудились более 100 рабочих. Именно эти фабрики и заводы и производили более половины всей промышленной продукции.

Конечно, тогдашняя индустрия сильно отличалась от великолепной дореволюционной промышленности, объем производства 1913 года в конце 30-х годов 20 столетия так и не был достигнут. Но в стране все же существовало немало успешных заводов. И занимались они отнюдь не только переработкой продукции сельского хозяйства. На ВЭФе трудились четыре тысячи человек. Они производили телефоны, радиоприемники, фотоаппараты, самолеты. В 1938 году Латвия экспортировала десятки тысяч радиоприемников, получив за них свыше миллиона латов.

Рядом с ВЭФом находился «Вайрогс», где в 1938 году собрали сотни автомобилей «Форд». За 1938 год в Латвии произвели 54 тысячи велосипедов, 12 тысяч аккумуляторов, сотни тысяч пар обуви, 188 тысяч велосипедных шин, большое количество шерстяных тканей. На фарфоровой фабрике «эксплуатировали» Запад: оттуда в Ригу ввозили «белый» фарфор, здесь полуфабрикаты разрисовывали и продавали обратно в Европу по более дорогой цене.

Существовали и весьма экзотические производства. К примеру, в Лиепае из импортного сырья ежегодно производили сотни тонн кокосового масла. Латвийцы не жаловались – мол, крокодил не ловится, не растет кокос – они делом занимались.

В 1930 году, несмотря на Великую депрессию, в латвийской промышленности работали 165 тысяч человек – примерно столько же, сколько и сегодня. Между тем городское население в то время было меньше нынешнего примерно в 2,5 раза. То есть удельный вес работников промышленных предприятий в составе городского населения был намного выше, чем ныне.

В 80-е годы прошлого века в Латвийской ССР насчитывался целый ряд производственных объединений с численностью 5-10 тысяч человек. А в 90-е годы Латвия начала эксперимент «Можно ли хорошо жить без крупной промышленности». И до тех пор, пока вместо замков света в стране не начнут строить крупные заводы, Латвии придется идти от кризиса к кризису. Причем возможностей для возрождения индустрии с каждым годом становится все меньше.