То, что Рига стала крупнейшим городом Латвии, а сама латвийская земля веками считалась частью германского государства, результат случайности. Не имей один бременский каноник блата у бременского архиепископа, вся история Латвии могла бы быть совершенно другой.

Беспомощные крестоносцы

Существует миф, что в Средние века немецкие колонизаторы сначала укрепились в Икшкиле, затем основали Ригу (в которой к 1201 году на самом деле уже были целых два поселка), а через десяток лет рыцарской «свиньей» двинулись в Эстонию. Ничего подобного! На самом деле западная колонизация и христианизация Балтии начались именно с Эстонии. Еще в 1171 году, почти за 15 лет до появления первых немецких миссионеров на Даугаве, Римский Папа Александр III объявил крестовый поход против эстов. Видимо, достали предки эстонцев христианских соседей — шведов и датчан — своими пиратскими набегами. Однако сегодня об этом, похоже, никто не вспоминает. Потому что предприятие закончилось полной неудачей. И вовсе не из–за героизма эстов, а по причине полной беспомощности крестоносцев.

А как все, казалось бы, хорошо начиналось. Простая и ясная идеология: предводитель крестоносцев — Христос, справедливость Божья — гарантия победы, крестоносцы — избранный народ. Был ответственный — архиепископ Лундский из Дании. Главного проповедника подобрали аж в далекой Франции. Но вскоре выяснилось, что проповедями эстов не проймешь (да и со знанием французского у эстов в 12 веке было слабовато). А для создания армии просто не было денег. Объявленный военный поход не состоялся.

Ненамного успешнее были дела крестоносцев и в латвийских землях. Первый католический епископ Мейнард построил ливам замок для защиты от набегов литовцев. Взамен на обещание креститься. А потом, как ребенок, обижался, что коренные жители страны не держат слова. «Нечестные люди, забыв про клятву, нарушили договор и не было ни одного, кто принял бы христианство», — зафиксировано в книге Генриха Ливонского епископское недовольство. Первые крестоносцы, как бы сейчас сказали, круто «попали на бабки». В то время строительство каменного замка было, пожалуй, столь же расходным проектом, как в наши дни строительство «замка света» — нового здания Национальной библиотеки.

После такого провала Мейнард решил вернуться домой, в Германию. Но язычники ливы его не выпустили. Так он и умер на чужбине, в тоске и печали.

Следующий епископ — Бертольд — прожил в Латвии очень недолго. Только приехал, как в сражении у Древней горы лив Имаут проткнул его копьем, «а другие растерзали его на куски». Проповедники бежали в Саксонию, а место епископа стало вакантным.

Епископом по знакомству

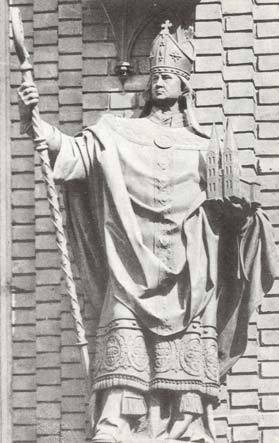

В 1198 году бременский архиепископ назначил новым икшкильским епископом (кстати, по мнению его святейшества Папы Клемента III, Икшкильское епископство находилось в Руси)

своего дальнего родственника канонника (священнослужителя кафедрального собора) Альберта Буксгевдена. Так как место не казалось хлебным, никто не протестовал против назначения епископа по знакомству. Епископ возглавил отряд из нескольких сотен человек. Среди колонистов были и братья Альберта — «кумовство» в средневековой Германии процветало.

Как только епископ попал в Латвию, то быстро понял: его здесь ни в грош не ставят. Когда путешественники плыли по Даугаве к Икшкиле, на них напали ливы. И, как гласит древняя хроника, «кое–кого ранили, а священника Никлауса и других убили». Альберт уяснил, что попал в передрягу. Но не стал подобно Мейнарду думать об эвакуации на родину, а проявил вместе с братьями недюжинные способности.

Дальнейшее напоминает эпос. Вместе со своим талантливым помощником аббатом Теодорихом Альберт основал Ригу и рыцарский орден меченосцев, добился объявления папой нового крестового похода. Папе Альберт говорил о важности распространения христианства. Его противнику, германскому императору, обещал стать имперским оплотом в Балтии. Паломникам он обещал рай после смерти, рыцарям — земли, немецким купцам — создание моста между Западом и Востоком. Кстати, ни папа, ни император, а именно купцы финансировали проект предприимчивого Альберта. С конкурентами он расправлялся беспощадно, причем чужими руками. Папа под страхом отлучения от церкви запретил христианским кораблям приставать к гавани в устье Лиелупе. Купцы в то время были расчетливы и считали невыгодным отдавать дьяволу душу за мелкие выгоды от земгальской торговли. Соответственно, Юрмала не выдержала конкуренции с Ригой.

Чтобы понять, сколь умелым руководителем оказался епископ, достаточно посмотреть, как у него была поставлена разведка. В 1206 году ливы готовили восстание против оккупантов–крестоносцев. Как отмечал хронист Арнольд Любекский, «король Руссии из Полоцка время от времени собирал дань с этих ливов». Поэтому они отправили к князю полоцкому гонцов просить помощи. Епископ в свою очередь послал в Полоцк под видом посла своего лучшего агента — аббата Теодориха. Теодорих ехал с дарами от Альберта — прекрасным боевым конем и доспехами немецкого качества. И надо же такому случиться — супершпиона в пути ограбили отправившиеся в набег литовцы. Думаете, после этого Теодорих отправился домой? Отнюдь. Он прибыл в Полоцк и… был посажен под домашний арест, так как полоцкий князь не хотел, чтобы о его планах военного похода в помощь ливам узнали в Риге.

Казалось, все рухнуло. Но Теодорих так не считал. За большие деньги (как он спрятал их от грабителей–литовцев — тайна истории), аббат подкупил одного из сановников князя и узнал, все что хотел. После чего «случайно» встретился на местном базаре с ливом из рыцарского замка в Саласпилсе. Тот и доставил вести епископу. Всего за полмарки (около ста граммов) серебра. Согласитесь, операция была спланирована до мелочей и никакая случайность не могла помешать разведчикам Альберта Буксгевдена.

Поход полоцкого князя оказался неудачен. Через 10 лет князь подготовил новый поход, собрав большее войско. Но ступив на ладью, на которой собирался плыть из Полоцка к Риге, схватился за сердце и скоропостижно умер. Не удивлюсь, если окажется, что его отравили.

Теодорих стал эстонским епископом и был убит в 1219 году во время борьбы крестоносцев за Эстонию. Альберт в 1224 году был признан одним из князей Германии, вассалом императора. В 1229 году старый епископ умер в своей постели. К этому времени Ливония уже состоялась как государство, а в Балтии прочно укоренился род Буксгевденов.

Господа офицеры

Продолжатели дела Альберта оказались менее искусными политиками. В 16 столетии Ливонский орден перестал существовать. В 18 веке Латвия и Эстония вошли в состав Российской империи. Как же повели себя графы Буксгевдены? Они верно служили России. Сыновья Отто–Фридриха фон Буксгевдена Густав Фридрих и Иоганн–Людвиг храбро сражались во время Семилетней войны против Пруссии и погибли в бою в 1759 году. Рейнгольд Иоганн фон Буксгевден пал смертью храбрых при подавлении Пугачевского восстания. Граф Петр фон Буксгевден был участником четырех крупных войн. Но, пожалуй, самым титулованным из представителей рода епископа Альберта был генерал от инфантерии Фридрих Вильгельм фон Буксгевден. После Тильзитского мира он стал главкомом российских войск, в 1808–м руководил военными действиями против Швеции. Кстати, в 1803 году Федор Федорович (так его называли в России) был назначен рижским генерал–губернатором и стал руководить городом, который основал его родственник.

Не обидно ли было Буксгевденам служить России? Вовсе нет Ведь они могли с полным правом считать себя… русскими. Ибо род свой эти остзейские дворяне вели не от епископа Альберта (духовное лицо не могло иметь семьи), а от псковского князя Владимира, выдавшего дочь замуж за брата епископа Альберта. Князь Владимир вел свой род от Рюрика, а значит и графы Буксгевдены могут именовать себя Рюриковичами!

(Продолжение следует)