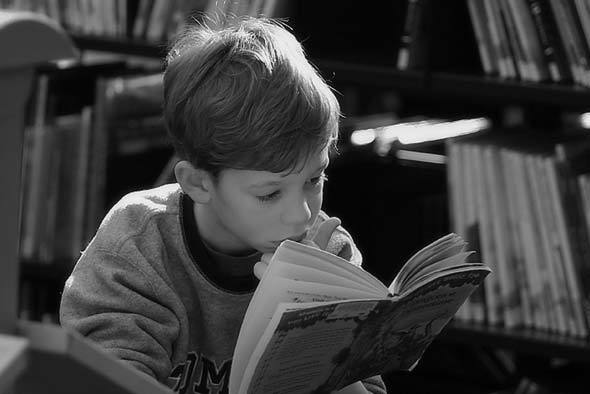

«Ребенок сегодня отучен от книги, вернуть его к ней — наша задача» — считает доктор филологии Латвийского университета Дарья Невская. Вместе со своей ученой коллегой Натальей Шром она создает принципиально новые школьные учебники по литературе. Чтобы вернуть детей к чтению, они вводят в свои учебники элементы игры. Вопрос, поможет ли это делу?

Книгу — каждому ребенку

В России проблеме детского чтения сейчас уделяется очень много внимания. Решать ее там намерены комплексно. И действительно, дело ведь не просто в том, что ребенок более восприимчив к компьютеру, а книга ему не так интересна. По логике вещей дети могут быть одинаково увлечены и тем, и другим. В конце концов и комп, и книга для ребенка — всего лишь средства овладения окружающим миром. И в принципе — равнозначные. Поэтому есть основания думать, что компьютерное предпочтение навязано ему искусственно. И постарались в этом те, кто заинтересован в постоянном расширении производства компьютеров. От книги детей, как, впрочем, и взрослых, отвадили умышленно. Коль это так, вернуть интерес к чтению намного трудней, чем можно было бы предположить.

Российские специалисты по детскому чтению убеждены, что одними новыми учебниками и методиками ситуацию не исправишь. Надо использовать старые испытанные способы. И раз уж сегодня так сильна потребительская психология, надо привлекать внимание ребенка к книге еще и как к вещи.

Но главное сейчас, — с такой инициативой недавно выступил ветеран российской литературы Сергей Михалков, — надо срочно создавать финансовую и правовую базу для массового издания дешевой и хорошо оформленной детской и подростковой книги. Если вспомнить, в 20-30-е годы ХХ века книжная проблема (тогда как главное орудие ликбеза) решалась точно так же. Книгу сделали явлением массовым и доступным. Сегодня искусственно раздутые книжные цены, тем более на литературу детскую, должны расцениваться как преступление. Как намеренное препятствие массовому чтению. Книга должна не отталкивать покупателя, а сама проситься ему в руки.

Почему не электронный вариант?

Еще недавно актуальным было создание детской электронной книги. Вставляешь блок в комп и читай всласть детские книжки с картинками.

От этой идеи быстро отказались. Коммерчески это, наверное, кому-то выгодно. Но, во-первых, так ли уж востребованы у нас электронные книги? А второе — забеспокоились психологи.

Сегодня и без того ситуация с детьми тревожная. Они быстро приучаются к клиповому, «разорванному» мышлению. Среди детской литературы сейчас заметно преобладают богато иллюстрированные, нарядные справочно-энциклопедические издания. Читают их, естественно, не от корки до корки, а фрагментарно — короткими кусками, кому что надо. В то же время художественной литературой дети «балуются» мало. И получается, что справочные книжки вкупе с компами, где над всем доминирует экранная «картинка» (т.е. та же, в общем-то, иллюстрация), отучают ребенка от линейного, логически-поступательного мышления, заменяя его на клиповое.

На первый взгляд, вроде ничего страшного в этом нет. Но только на первый взгляд. На самом деле не все так просто.

Привычное нам книжное чтение с постепенным развитием сюжета приучает ребенка к линейному мышлению. Оно способствует гармоничному, логическому и поступательному развитию ребенка. А клиповое мышление по природе своей — скачкообразно. Оно-то и превращает нас в невротиков и неврастеников. Отсюда же позже возникает зависимость от рекламы, склонность к лаконичным текстам и устойчивая потребность в телевизионной и комповой «картинке», когда мы испытываем навязчивое желание дома поскорей включить телевизор, а на работе — комп.

Но самое удивительное, что так наши дети неожиданно становятся заядлыми завсегдатаями супермаркетов. И тянет их туда не желание что-нибудь купить (оно рождается уже на месте), а возможность воспринимать окружающее в огромном количестве невзаимосвязанных фрагментов, тех же «картинок». Россыпь броско оформленных товаров радует их глаз, они удовлетворяют их потребность в клиповом восприятии мира.

Так дети приучаются к пассиву, к статике, превращаясь, как говорили встарь, в зевак, а по-современному — в статистов. Чтение становится для них все более обременительным. Толстую книгу они уже стараются в руки не брать. Теперь им по силам только рекламные буклеты и гламурные журналы.

Вот почему компьютерное чтение для ребенка смерти подобно. Детская книга может быть только бумажной, с типографским воспроизведением художественного текста.

Закрыть на ключ

Другая проблема детского чтения: какая литература нужна ребенку? Многие считают, что прежде всех других — современная книга, и почему-то непременно о чеченской войне, о Беслане, «Норд-Осте» и прочей правде наших дней. А я помню, как в детстве, — тогда в ходу были списки и брошюры, озаглавленные «Что читать?», — мы искали книги не о съездах, пятилетках и целинных землях, а что-нибудь увлекательное, романтическое. Приключения, опасные путешествия, необычные поступки — вот что интересует ребенка. Книги про сегодняшнюю жизнь — и так было всегда — приучают его только к повышенной экспрессии, развивают двигательные потребности. А литература с романтическим уклоном наоборот — формирует склонность к размышлениям, к рефлексии, поскольку она связана с проблемой свободного выбора.

Ребенок должен сам созреть и осознать потребность в чтении современной литературы. И вряд ли она должна быть — детской. Совсем не случайно сегодня исчезли с прилавков магазинов т.н. школьная повесть и вообще вся детская реалистическая проза. Спроса на нее нет. Дети не хотят этого читать. Ребенку не быт нужен, а романтика.

И как раз тут начинаются наши проблемы. Как сказал один московский критик, «подростки сегодня прямо от сказок переходят к порносайтам». Почему — объяснить нетрудно.

Пока до определенного возраста родители занимались детьми и подсовывали им детские книжки, все шло нормально. Потом же дети перестают читать только потому, что уже никто не руководит их чтением. А сами они еще понятия не имеют, что есть совершенно великолепные романы и повести Джека Лондона, Марка Твена, Фенимора Купера, Жюля Верна, Александра Дюма и еще нескольких десятков, в том числе русских, авторов. Т.е. они видят их, конечно, на полках, но в школе, в библиотеке и дома нет авторитетного человека, который, как мне, например, в раннем школьном возрасте, сказал бы простые слова: «Вот смотри, эту книгу тебе стоит прочесть». Снял бы с полки откуда-то сверху заманчиво выглядящий том, скажем, «Двух капитанов» Каверина и как драгоценную вещь протянул бы мне. Добавив при этом: «Смотри, эту книгу я никому не даю. Обращайся с ней бережно и верни через две недели»…

Заставить ребенка читать из-под палки — дело нехитрое. Трудней его увлечь. Ребенок должен почувствовать прелесть и тайну конкретной книги и загореться желанием проникнуть в ее суть. Никакие другие игровые ухищрения страсть к чтению не разбудят.

Домашняя библиотека, если такая есть в доме, не должна быть всегда доступной для ребенка. Книжный шкаф лучше закрывать на ключ. И наказывать, когда он сам берет книги. Вот тогда он по-настоящему загорится желанием все это прочесть. И по секрету от вас будет «воровать» из шкафа все подряд. Вы его будете за это каждый раз отчитывать, а сами — радоваться растущей жадности к чтению. Так он научится ценить книгу, как вещь необыкновенную. В сотнях семей во всем мире именно этим способом прививалась детям любовь к чтению и благоговейное отношение к литературе вообще.

Дай почитать, что читал когда-то сам

И еще что важно. Говорят, весь массив прежней детской литературы устарел и надо создавать новую. Это позиция нуворишей. Хорошая литература никогда не устаревает. Устареть может только форма ее подачи.

То, что ребенка надо суметь вовремя заинтересовать именно той книгой, которая разбудит в нем страсть к чтению, — это только одна сторона дела. Другая заключается вот в чем. Не литература как таковая должна быть актуальной, чтобы увлечь ребенка, а детская книга должна выглядеть современно. Формат, бумага, переплет, иллюстрации и даже шрифты — вот над чем должны думать издатели книг для детей в первую очередь, а вовсе не о том, о Беслане эта книга или об американских индейцах.

Ребенку должно быть приятно держать книгу в руках. Тогда он захочет открыть ее и прочесть. А уж въедет он или не въедет в текст, это вопрос второй. Не менее важный, но все же второй.

Детская классика не пользуется сегодня спросом еще и потому, что в век потребительских интересов она требует другой, чем раньше, раскрутки. Разрекламируйте «Трех мушкетеров», «Робинзона Крузо» или «Зверобоя», как раскручивают мизинца их не стоящие романы о Гарри Поттере, и они будут раскупаться в огромных количествах.

Кстати, сейчас в ходу мнение, что кроме поттерианы в западной детской литературе ничего хорошего и нового нет. Это неверно — есть. Но в рекламу других книг, написанных часто даже лучше, чем «Гарри Поттер», некому вложить те миллионы долларов, которые уже вложены в эпопею Джоан Роллинг. Между тем недавно группа ученых назвала психологию поттерианы «оккультным расизмом». Сегодня так уж повелось, что мощную рекламную раскрутку получают совсем не самые добротные, а, наоборот, очень часто самые некачественные товары. Книг это касается тоже. Поэтому лучше всего приучать детей читать, давая им те детские книги, с которых когда-то начинали мы сами.