Кто-то может счесть тезис, вынесенный в подзаголовок преувеличением. Но учтем, в Латвии в то время учителей готовили на латышском, русском, немецком языках, но не латгальском. А в России наряду с латышским педагогическим техникумом и латышским отделением пединститута имени Герцена в Ленинграде, в Ачинске, в Сибири, работал техникум, готовивший педагогов для латгальских школ. Очевидно, русские в Латвии ныне и мечтать не могут о таких национальных правах, какие имели латыши в СССР три четверти века назад.

Три латышских театра

Как известно, после победы большевистской революции в России остались на постоянное жительство немало латышских красных стрелков. Еще раньше – во второй половине XIX века в Россию и Беларусь переехали тысячи латышских крестьян. Всего в середине 20-х годов в СССР проживали около двухсот тысяч латышей. Бесспорно, это национальное меньшинство нельзя было назвать ни традиционным, ни многочисленным – латыши составляли лишь около одной десятой одного процента населения огромной страны. Но сегодня русские Латвии могут только завидовать тому, как удовлетворялись культурные потребности того меньшинства в нелюбимом ныне латышскими историками Советском Союзе.

75 лет назад в СССР работало сразу несколько профессиональных латышских театров – в Москве, Ленинграде, Смоленске. А много ли сегодня русских профессиональных театров в Латвии? Неплохо развивалась в СССР и латышская музыкальная культура: в рабочих клубах, колхозах, школах было столько латышских хоров, что вполне можно было устроить масштабный Праздник песни. Праздник, правда, не проводился, но песенник на латышском языке в СССР издали.

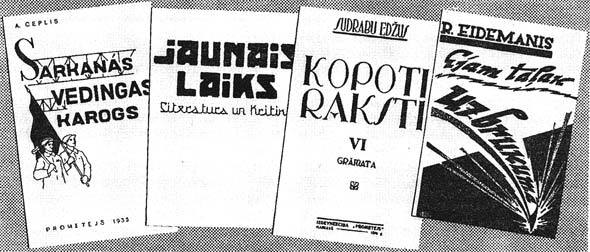

В Ленинграде существовал Латышский дом просвещения, в Москве – Латышский национальный клуб. Издательство «Прометейс» издавало книги на латышском языке, в СССР печаталось немало латышских газет и журналов. А работавших на латышском языке профессиональных писателей в СССР 20-30-х годов прошлого века было, пожалуй, не меньше, чем в нынешней Латвийской Республике, где, как известно, профессиональный писатель становится профессией вымирающей. Среди советских латышских художников модно было рисовать картины про революцию. Естественно, с латышским красным стрелком на переднем плане.

Добавим, что в России в то время существовали специальные латышские сельсоветы. А латышских школ открывали столько, сколько было необходимо, чтобы хватило на всех желающих. Так что все их национальные чаяния исполнялись.

Кстати, подобная ситуация существовала не только в России, но и, к примеру, в советской Белоруссии.

И в Витебске – на латышском

В прошлом году в латышском журнале Latvijas Arhīvi была опубликована объемная и весьма познавательная статья белорусского исследователя Дмитрия Кривошея «Латышское население Беларуси в межвоенный период». Интересен и сам факт, что белорусских историков интересует ныне подобная проблематика, и то, какую картину рисует дотошный исследователь. Кривошей отмечает, что в 1926 году в Белоруссии проживали 14 тысяч латышей (0,28 процента) от общего населения республики. Согласитесь, весьма немного. Почти половина из этих латышей были прописана в Витебской области. В городах Белоруссии среди латышей было немало начальников (видимо, из числа большевиков со стажем). Так, процент латышей – депутатов горсоветов превосходил их процент среди населения Белоруссии более чем в 10 раз.

Иная картина сложилась на селе. Здесь латышские крестьяне, перебравшиеся в Беларусь еще в XIX столетии, как говорилось в одном из партийных донесений, относились к советской власти «равнодушно».

Откровенно говоря, больше всего обращают на себя внимание в статье цифры, касающиеся латышских школ. Напомним, что всего латышей в Белоруссии в то время насчитывалось менее 15 тысяч. Но Дмитрий Кривошей отмечает, что латышских школ в республике в 1933 году имелось 32. Видимо, никому и в голову не приходило агитировать: раз живешь в Белоруссии, отдай ребенка в белорусскую школу. В 1930 году 77 процентов латышских детей в Белоруссии учились в школах с обучением на родном языке. Лишены этой возможности были только те, кто проживал вне компактного расселения латышей.

В Белоруссии в то время существовало 5 латышских сельсоветов. Все эти самоуправления жили полноценной культурной жизнью: латышская школа, латышская изба-читальня, латышские хоры и кружки. В Витебске имелась латышская библиотека, с 1931 года при Белорусском радиоцентре начало работу латышское радио. На латышском языке выходила газета.

Очевидно, что немногочисленное латышское национальное меньшинство не имело в Белоруссии проблем со школьным образованием. В то время это, впрочем, никого не удивляло. Ведь и в Латвии, к примеру, существовали школы на ряде языков, в том числе белорусские школы. Конечно, проекты перевода школ национальных меньшинств на латышский язык существовали. Но против таких планов выступали влиятельные латышские интеллигенты. К примеру, решительно защищал белорусские школы будучи министром образования Латвии известнейший латышский поэт Янис Райнис. И в целом, можно утверждать, что в демократической Латвии у национальных меньшинств были весьма обширные права.

Конец всему

Но почему же исчезли в России и Белоруссии школы с обучением на латышском языке? Как получилось, что в послевоенное время в Российской Федерации обучение в школах велось лишь на языках коренных народов?

Наступил тридцать седьмой год. Год этот почему-то традиционно зловещ для русских. К примеру, в 1237 году началось татарское вторжение, в 1837 году был убит Пушкин… В 1937 году на полную мощность раскрутился маховик сталинских репрессий.

Большой террор шел рука об руку с ограничением прав населения. Коснулось это и национальных меньшинств. Руководство страны решило ликвидировать национальные советы как рассадник буржуазных националистов и шпионов. Ситуация была абсурдной. Представим себе, к примеру типичного сибирского латыша-крестьянина. Предки уехали из Латвии еще за десятки лет до образования Латвийской Республики, сам он не выезжал из родной деревни дальше, чем до районного центра. Кто такого сибиряка в шпионы вербовать будет? И где завербует, в тайге, что ли? Еще нелепее было представлять себе, что сын латышского красного стрелка, поучившись в латышской школе, тут же станет потенциальным предателем. А возможность учиться на родном языке не превращала в националистов, зато улучшала отношение представителей национальной меньшинств к советской власти.

Древнегреческий философ Протагор еще более двух тысяч лет назад отметил, что человек есть мера всех вещей. Когда люди забывают эту истину и ставят превыше всего интересы класса или нации, то начинают делать всякие глупости, забывая порой об элементарной логике.

Итак, национальные сельсоветы стали упразднять, растворяя их жителей в общей массе населения. Вместе с этими сельсоветами ликвидировали латышские школы, латышские культурные учреждения, порой вместе с деятелями культуры. Ведь в 1937 году жертвой сталинского террора стало немало латышей. Одни из репрессированных сами участвовали в прошлом в красном терроре, другие были неповинны ни в чьей смерти, но «мировой пожар», в разжигании которого участвовали во время революции и латышские красные стрелки, поглотил их не желавших ничьей крови соплеменников.

А то, что национальные школы были ликвидированы именно в период максимального торжества антидемократии, факт, конечно, поучительный.