На вопрос, зачем русским идти на выборы в органы местного самоуправления, которые состоятся 16 октября, можно ответить: чтобы вписаться в политический ландшафт Эстонии.

То, что существует сейчас в Эстонии, израильский социолог С.Шварц назвал этнической демократией с установкой на политическую ассимиляцию нацменьшинств. Адекватным ответом призвана стать новая русская политика, которую можно проводить, не пристегиваясь к обозу эстонских партий. Шанс поддержать эту политику упустить никак нельзя, ведь у русскоязычных избирателей, две трети которых составляют неграждане Эстонии, не будет возможности исправить ошибку собственного выбора через два года, на очередных парламентских выборах, где неграждане лишены права голоса.

В преддверии левого поворота

В 2007 году, согласно планам правых партий, в Эстонии должна грянуть пресловутая реформа русской школы. Без преувеличения можно сказать, что борьба вокруг нее станет главным испытанием для новой русской политики.

Закат политически «девственной» партии Res Publica вызвал общую перегруппировку сил на правом фланге, ожесточив в центре схватку главных игроков — Партии реформ и Центристской партии. При этом игроки понимают: как ни группируйся вокруг центра, левого поворота не избежать. Если не сейчас, то к парламентским выборам. Уж очень правые разозлили электорат.

Неясно только, какой будет диспозиция левых сил. По иронии судьбы центристам левый поворот не обещает ничего хорошего. Слишком долго левая политика была заложницей Центристской партии, этого рыхлого остатка Народного фронта, сплачиваемого харизмой авторитарного лидера. Все эти годы от бессменного председателя партии Эдгара Сависаара постоянно уходили друзья-соратники. Осталась «семья», управляющая большим «приходом». Под шум отчаянной борьбы правых с центристами у левых сил впервые появилась возможность вырваться из центристской блокады.

Это касается не только русских. В тылу у правых, что симптоматично, впервые сформировался блок Народного союза и социал-демократов (блок «селян и горожан»). По всей видимости, он пройдет 5-процентный барьер и, если не развалится сразу, то к парламентским выборам вполне может стать во главе консолидации левоцентристких сил.

Становление новой русской политики

В этих условиях «русские» избирательные союзы «Список Кленского» («спики») и «Гражданская инициатива — Выборы 2005» («грины») могуть свободно строить свою новую русскую политику, размежевываясь или объединяясь с центристами или другими эстонскими партиями. Однако для демократической легитимизации новой русской политики, ключевое значение имеет, на мой взгляд, союз с блоком «селян и горожан». «Русские» избирательные союзы и этот блок объективно заинтересованы друг в друге. И стартовый капитал у них примерно одинаков — около 5 процентов.

При формировании новой русской политики было бы большой ошибкой не видеть внутренних различий между «спиками» и «гринами», стараясь уравнять их на основании этнической общности. Это значило бы не понимать закономерного характера отхода «спиков» от центристов и, наоборот, тяготения к ним «гринов».

Только так, будучи читаемой политически, а не этнически, новая русская политика «спиков» и «гринов» может быть адекватно воспринята другими и стать составной частью общего процесса очеловечивания политики в Эстонии.

То, что «спики» больше связаны с Русской партией Эстонии, а «грины» — с Объединенной народной партией Эстонии, уже несущественно. Хотя бы потому, что эти русские партии уходят с политической сцены, растворяясь в поднимающем голову общественном движении. Неслучайно они выступают «под крышей» избирательных союзов частных лиц. Это естественный процесс обновления. В отличие от искусственных проектов политического дизайна типа партии Res Publica.

Невозможность «русских» партий и избирательных союзов договориться о едином списке тоже не случайна. Договориться означало бы пойти на сговор — либо подчинить целое интересам отдельной части общества, либо отказаться от защиты интересов этой части. На примере «эстонских» партий это выглядит следующим образом: всем, кроме центристов, легко договориться между собой и всегда трудно — с центристами. Что лишний раз подтверждает, что Центристская партия Эстонии является «замшелой» допартийной структурой.

Предложить новую русскую политику стало возможным именно благодаря несимметричным взаимоотношениям «спиков» и «гринов». Грубо говоря, «Список Кленского» — синоним общественного, а «Гражданская инициатива — Выборы 2005» — чисто партийного начала. Конечно, в обоих избирательных союзах присутствует и то, и другое. Но произвести «чистку рядов» означало бы убить демократический зародыш новой русской политики.

Социальная несправедливость как кризис демократии

Все сравнительные социологические исследования последнего десятилетия подтверждают главную тенденцию: в условиях этнической демократии главной общественной ценностью для русских стран Балтии становится ценность справедливости. Через призму этой ценности люди начинают оценивать свою жизнь, не просто давая оценку обществу как несправедливому, но сигнализируя о том, что болевой порог дискриминации пройден.

Если сопоставить эту тенденцию с резким падением ценности равенства у титульных наций, то картина становится еще более выразительной: именно растущее социальное неравенство воспринимается как несправедливость. Иначе как кризис демократии в странах Балтии это сложно интерпретировать.

Как оценить готовность русскоязычного меньшинства к демократическим преобразованиям в Эстонии? Ответ мы скоро узнаем. По предварительным данным, за оба «русских» избирательных союза намерена проголосовать треть русскоязычных избирателей.

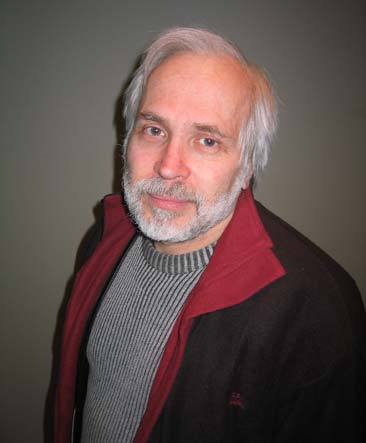

Подпись к снимку:

Дмитрий Михайлов баллотируется на местных выборах от избирательного союза «Список Кленского».