В 1906 году представители дворян, городов и крестьян Балтии собрались на Особое совещание. Представители народа размышляли о том, как обустроить Балтию, и среди важнейших вопросов выделили язык обучения в народных школах.

Совет императору

Собравшимся на совещание представителям разных сословий было о чем поговорить. В стране бушевала революция, царь «для прекращения смуты» даровал народу целый ряд прав и свобод. При этом император не забыл, что в Балтии всегда жили не так, как в других частях империи. С учетом «особых условий Прибалтийских губерний» высочайшим указом и было учреждено Особое совещание при прибалтийском генерал–губернаторе. Дабы жители Латвии и Эстонии могли бы сами сказать, как они хотят жить дальше. Участники совещания писали проекты новых законов и отправляли их в Санкт–Петербург министру внутренних дел.

В обсуждении участвовали известнейшие в Прибалтийском крае люди — рижский городской голова Джордж Армитстед (которому недавно установили памятник в центре Риги), представитель рода Буксгевденов (к этому роду принадлежал и основатель Риги епископ Альберт) Александр Буксгевден… А вот самым настойчивым и инициативным оратором оказался податный старшина Либавского податного управления Карл Буркевич. Особенно решительно он выступал, когда речь шла о школьной проблеме. Почему это для него было так важно?

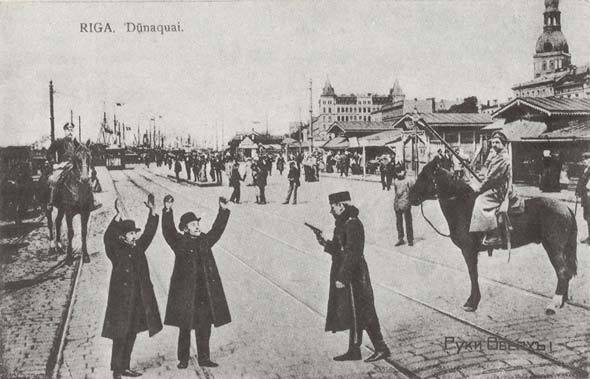

Дело в том, что перевод латышских школ преимущественно на русский язык обучения вызвал сильное недовольство населения и стал одной из важнейших причин революции 1905 года в Латвии, а не ее имитации. Осенью 1905 года защитники латышских школ захватывали города и жгли помещичьи имения. В «беспорядках» приняли участие и десятки латышских учителей — они хотели вернуть латышский язык в латышские школы. Неудивительно, что вопрос о школьной реформе значился в повестке дня особого совещания с первых дней его работы. Впрочем, сначала предводители дворянства, депутаты городских дум и представители крестьянства обсуждали не менее важный вопрос — о земле. До школьной реформы, как мы упоминали выше, очередь дошла в 1907 году. И тут произошло неожиданное: ранее яростно спорившие друг с другом представители сословий стали единомышленниками. И уже вместе повели яростные споры с представителями власти.

Нужна ли в школе физика?

Представители сословий быстро подготовили проект закона о народной школе. Его седьмая статья определяла, чему следует учить детей: «Обязательными предметами преподавания в начальных народных школах являются закон Божий, русский язык, родной язык, арифметика, география, естествознание, ознакомление учащихся с некоторыми важнейшими событиями русской и всеобщей истории, пение, каллиграфия и черчение, а для девочек, кроме того, рукоделие и, по возможности, домоводство». Почему же список предметов породил жаркие дискуссии?

Читая протокол заседания Особого совещания, натыкаешься на до боли знакомые параллели.

Представьте себе, спорили о том же, о чем спорили совсем недавно. Вспомним, что в 90–е годы ХХ века в Латвии ставилось под сомнение, должны ли физика, химия во всех школах быть обязательными предметами с длительным курсом обучения. Участники Особого совещания сто лет назад обсуждали, не перегрузит ли естествознание школьников и учителей. Именно такой вопрос задал приглашенный на совещание российский чиновник министерства просвещения Вильев (он имел совещательный голос, но был не вправе участвовать в голосовании по законопроекту). Податный старшина Буркевич ответил Вильеву:

— Успешность преподавания курса зависит в данном случае от того, на каком языке ведется преподавание. Неуспех преподавания в народной школе обусловливается именно тем, что преподавание велось на языке, непонятном обучавшимся в школе детям.

Вильев смутился. Он несколько бессвязно заговорил о том, что никто, собственно, не препятствует учить детей на родном языке, когда это необходимо:

— Сказанное может быть отнесено к преподаванию только арифметики.. да и арифметика может по соображениям с удобством преподавания проходиться также на родном языке.

Вильеву тут же резко возразил барон Дилленсгаузен. По его словам, подобное происходило только в последние два года, а до 1905–го детей заставляли учиться на государственном. И вот каким, по словам барона, был результат обучения на неродном языке:

— В течение трех лет ничему не научились, даже по–русски учащиеся знали лишь несколько русских фраз, не отдавая себе ясного отчета в их понимании.

Вильев выразил изумление от услышанного. Впрочем, как станет ясно чуть позже, поведение его было несколько наигранным.

К приведенному отрывку из отчета о заседании стоит сделать небольшой комментарий. Обратим внимание на слова барона Дилленсгаузена о том, что в последние два года в народных школах обучались преимущественно на родном языке. Из его слов вытекает, что послабление последовало в 1905 году. То есть после того, как защитники латышских школ взялись за оружие. Стоит также обратить внимание на то, что господин барон защищал латышскую школу из чистого альтруизма. Его родственники, несомненно, обучались не в народных школах, а в элитных учебных заведениях — гимназиях, о которых в законопроекте Особого совещания не говорилось. Да, видимо, слишком сильна была несправедливость, раз немецкий барон и латышский податный старшина высказывались одинаково.

Чего пожелали все сословия

В разработанном Особым совещанием законопроекте открыто провозглашалось: учиться надо на родном языке! Вот отрывок:

«18. В начальной народной школе обучение производится на родном языке большинства учащихся при достаточном преподавании государственного языка.

19. В необязательной народной школе обучение производится на родном языке учащихся с тем, чтобы русский язык, русская география и русская история обязательно преподавались на языке государственном».

Поясню: законопроект предусматривал деление школ на две ступени «начальную» и «необязательную». Возникает аналогия с современным делением на основную и среднюю школы. И представители сословий хотели сделать родной язык основным для обучения во всех классах.

На завершающем этапе обсуждения законопроекта вновь вмешался чиновник Вильев. Казалось бы, уже слышал, как обучение на неродном языке влияет на качество образования. Но требовал обучать на государственном, приведя аргумент, не имеющий никакого отношения к педагогике: мол, мы за эту землю много крови пролили, а потому требуем, чтобы «государственный язык занимал и школе и в жизни края подобающее место». Возражения Вильеву также оказались весьма неожиданными.

Как воспитать патриота

В спор с Вильевым вступил Фридрих Вейнберг — латышский общественный деятель и редактор крупной газеты. Он задал риторический вопрос: дает ли школа с обучением на неродном языке должное нравственное воспитание, делает ли ученика патриотом по отношению к государству? И сам же категорично ответил: нет! Латышский публицист уверял, что после перевода обучения на госязык «латыши больше чуждаются русского населения, чем раньше».

Фридрих Вейнберг предупредил: «При существующей системе нравственная порча народа будет продолжаться, и через 10–15 лет наступят еще более страшные беспорядки, чем только что пережитые».

Напрасно Вильев пытался возражать, говорил, что надо записать в проекте тезис об обучении на русском, так как основных законов не может менять никто, кроме императора. Чиновник явно пытался запугать Особое совещание намеком на некую крамолу. Но податный старшина Буркевич на это заметил:

— Когда желают принять новый закон, то старый закон приходится изменять.

А предводитель Лифляндского дворянства барон Пилар фон Пильхау вновь напомнил, что после перевода народных школ на государственный язык качество знаний учащихся снизилось. В результате все представители сословий на Особом совещании проголосовали за то, чтобы дети могли учиться в школах на родном языке. Было это 100 лет назад…