В XVIII столетии у горожан это не вызывало удивления

Во всяком случае сегодня сохранился эскиз того времени: приезжий на санях, запряженных оленем, едет по нашему городу времен «Малого ледникового периода» (о котором напомнили недавние холода). В XVIII столетии из-за природных катаклизмов рижане жили, как в Сибири. Но жили весело и богато…

Помеха транспорту — ветвистые рога

Можно было бы посчитать нарисованного в Риге оленя плодом причудливой фантазии художника, но Иоганн Христоф Бротце профессиональным живописцем не был. Педагог и ученый рисовал исключительно в научных целях, желая запечатлеть для потомков зарисовки с натуры. Что же касается езды на упряжках, то она была для жителей Балтии 250-летней давности делом привычным. Настолько привычным, что даже подвергалась правовому регулированию. В одном из лифляндских городов XVIII столетия даже было издано специальное распоряжение: «Ездить по улицам на лосях запрещено!» Дело в том, что огромные лосиные рога на узких улочках пугали других важных участников транспортного движения того времени — лошадей. Из-за чего кареты могли поехать совсем даже не по намечеенному маршруту.

Так почему же наши предки жили, как на Чукотке? Ученые до сих пор ищут ответ на этот вопрос. Гипотезы высказываются разные. Одни специалисты предполагают, что берущий начало в теплых морях Гольфстрим мог замедлить течение, другие говорят даже о снижении солнечной активности. Как бы там ни было, XVII-XVIII века известны историкам как малый ледниковый период.

Да и во всем мире жизнь была совершенно иной, куда более морозной. В жаркой ныне Турции пролив Босфор порой покрывался льдом, в Адриатическом море судоходство не раз останавливалось из-за оледенения. В Швеции и Норвегии изменения климата породили миграцию в более теплую Америку. Население Исландии сократилось вдвое из-за мешавших сельскому хозяйству и мореплаванию холодов. На Кавказе мороз увеличил число снежных лавин, что привело к гибели отнюдь не слабого государства аланов. Гренландские эскимосы на льдинах могли доплывать до Шотландии…

В общем, тот мир был абсолютно непохож на нынешний. Как же отразился на Латвии малый ледниковый период?

Мюнхгаузен лишь преувеличил

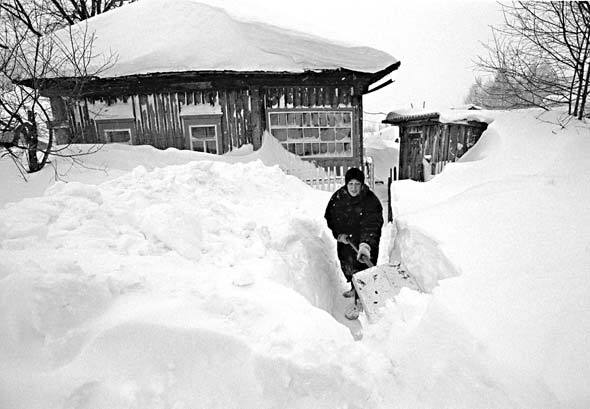

В записанных немецким библиотекарем Распе мемуарах легендарного барона Мюнхгаузена, где рассказывается о поездке того из Германии в Санкт-Петербург через Балтию, есть такой эпизод. Однажды барон в снегопад привязал вечером коня к какому-то колышку, а за ночь снег растаял и выяснилось, что путешественник привязал коня к шпилю церкви. Эта история давно уже воспринимается как классический образец вранья. Но… так ли уж сильно врал Мюнхгаузен? Быть может, он всего лишь преувеличивал. Дело в том, что снежный покров в Риге XVIII столетия бесспорно впечатляет. По наблюдениям ученых, он мог достигать 8 футов, то есть двух с половиной метров! Ясно, что подобные снегопады могли происходить лишь в стране с очень холодным климатом. Сохранилось свидетельство известного рижского ученого конца XVIII столетия Оттона Гуна: «В городе снег, раз выпав в ноябре, до весны не таял». В домах холод стоял такой, что если домохозяйка вечером забывала вылить воду на кухне из глиняного кувшина, то утром у нее возникали проблемы: за ночь вода превращалась в лед.

Ешь ананасы и рябчиков жуй

Итак, зима была зимой, а не слякотным продолжением осени. Как же жили в такую погоду рижане XVIII столетия? Не унывали. В Царском саду катались на тройках, жгли бенгальские огни, в Доме Черноголовых почти весь февраль проходили пиршества ремесленных цехов. «Верхние 10 процентов» горожан собирались в первом в Риге клубе — Обществе праздного времени. Именно в XVIII столетии в городе открылся первый стационарный театр.

В холодные зимние вечера богатые господа подогревали себя французским шампанским. Простой народ пил горячее вино и закусывал дешевой рыбой: лососиной, миногой. Гурманы могли отведать подстреленных местными охотниками рябчиков и… местными фруктами — персиками, грушами. Не удивляйтесь. Мичурин, как известно, к тому времени еще не родился, но в Латвии талантливых садоводов хватало. Вот свидетельство того же Оттона Гуна: «В течение почти целой зимы теплицы наши украшают прекраснейшие цветы и даже груши, сливы, персики… в разное лето созревают ананасы и виноград». Предприимчивые русские мигранты умудрялись выращивать в теплицах дыни и арбузы тоннами. Бизнес русскоязычных огородников процветал, лучшие из них получали не меньшие доходы, чем средней руки купцы. А огромные теплицы с огородами размещались в местах, которые ныне считаются центром города (на месте бывших огородов размещаются, к примеру, Ганибу дамбис и Лачплеша).

Но откуда брались у рижан деньги, чтобы скупать все эти дары природы? Ведь выращенный в условиях малого ледникового периода ананас должен был стоить недешево. Тем более город был, по нынешним меркам, небольшим — всего лишь 20-30 тысяч человек. Значит, такой спрос на лакомства мог существовать лишь в одном случае — если горожане были зажиточны.

Существует немало свидетельств богатства рижан. Приведу лишь два примера. Московский путешественник конца XVIII столетия Борис Пестель уважительно отмечал, что в Риге горничные зимой носят такие шубы, в которых их легко можно принять за важных дам. Он же отмечал, что в этом городе даже простые ремесленники имеют загородные дома. А вот как описывал Оттон Гун званые обеды богатых рижан: блюд так много, что при последнем кушанье трудно вспомнить, какое подавали первым. Подавляющему большинству нынешних жителей латвийской столицы подобная забывчивость, согласитесь, не грозит.

Между Востоком и Западом

Так в чем же секрет рижского богатства? Ведь не менее авторитетный российский историк и писатель Карамзин, побывавший в Лифляндии проездом, назвал латышских крестьян «бедными людьми». Многие из них умирали от голодной смерти: в северном краю холодная земля давала скудные урожаи. А вот Рига казалась в малый ледниковый период островком благополучия в краю бедствий. Каждый год сотни кораблей бросали якорь в рижском порту, сотни стругов с товарами приходили по Даугаве из Белой Руси, огромное количество возов с товарами приезжало из великорусских земель.

Да и среди жителей богатого города было немало русских. К окончанию малого ледникового периода они составляли почти четверть его населения. Русские основывали предприятия, открывали лавки, на огородах в пригородах выращивали овощи и, как уже говорилось, арбузы и дыни. Любили зимой ездить на санях, устраивали соревнования по борьбе и кулачные бои (с непременным условием — лежачего не бить).

Со времен епископа Альберта город оставался мостом между Западом и Востоком. Здесь все было подчинено интересам бизнеса, все делалось для того, чтобы не исчезал великий торговый путь. В XIX столетии (несколько позже описываемых событий) в Старом городе была даже построена специальная церковь для британских моряков. На сотни лет старше ее Дом Черноголовых — самое шикарное здание в Вецриге принадлежало купцам-мигрантам, негражданам.

Итак, роль Риги была определена еще за сотни лет до наступления малого ледникового периода — как посредник между Западом и Востоком. Эта роль приносила городу огромные деньги и даже во время глобального похолодания давала возможность богатым горожанам есть ананасы с шампанским.

По данным Оттона Гуна, «здешние жители большею частию достигают от 60 до 75 лет… редкие случаи бывают, когда люди доживают до ста лет». То есть, несмотря на холода и неразвитость медицины рижане, жили в XVIII столетии примерно столько же, сколько и ныне. А возможно, даже дольше.