Причудливая вязь судьбы столь тесна переплела прошлое Латвии и России, что ныне порой трудно разграничить, где начинается латвийская, а где кончается российская история. И наооборот. В дореволюционной Риге изготавливали аэропланы для российской армии, создали первый в мире танк, в Либаве (Лиепае) сто лет назад был создан первый учебный центр российского подводного флота.

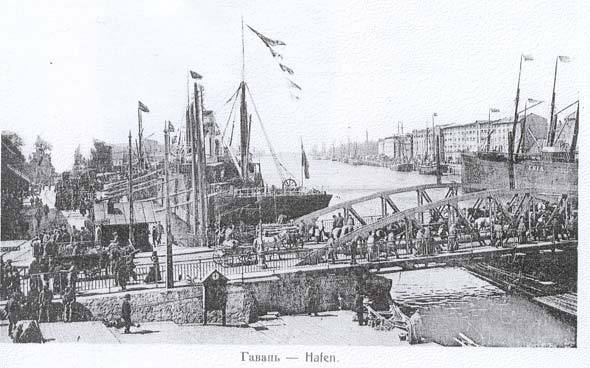

В эту гавань заходили корабли

Сто лет назад в Либаве (Лиепае) жило побольше горожан, чем ныне. Здесь работало почти сто фабрик и заводов, ходил электрический трамвай, красота либавских парков поражала приезжих. Что же стало толчком к стремительному развитию Либавы на рубеже XIX — XX веков? В книге, изданной в 1970 году в далеком Нью-Йорке, дается такой ответ на этот вопрос: «Скромная провинциалка росчерком пера русского царя превращается в звезду первой величины… Самым крупным событием в истории Либавской гавани была, конечно, постройка военного порта».

Решение императора Александра III создать в Либаве крупную военно-морскую базу круто изменило судьбу города. И отнюдь не в худшую сторону. Активизировался бизнес, внедрялись достижения научно-технического прогресса. В 1894 году царь объявил Либавскую гавань военным портом первого ранга!

С Либавской военно-морской базой тесно связана судьба ряда знаменитых кораблей российского военного флота. Одно время здесь базировался «Варяг», о последнем бое которого сложили песню. В Либавскую гавань заходил и крейсер «Аврора».

Несмотря на наличие здесь крупных военно-морских сил, Либава не стала закрытым городом. Более того. Сто лет назад Либавское взморье считалось знаменитым курортом, соперничало с Юрмалой. Приезжим нравились чистота и порядок, множество розариев в центре города, благоустроенный пляж. Очевидец писал: «Либава была очаровательна круглый год. Особенно же она расцветала летом, когда превращалась в сплошной цветущий сад».

Летом 1906 года лиепайские санатории были переполнены. Каждый погожий день тысячи лиепайчан и гостей столицы устремлялись на пляж. Горожане и гости города не знали, что совсем рядом с пляжем шла напряженная боевая учеба: в военном порту готовили для русского флота матросов и офицеров-подводников.

Школа подводного плавания

Строго говоря, первую российскую подлодку умелец-самоучка Ефим Никонов создал еще в 20-е годы XVIII столетия. В 1720 году он не побоялся предложить проект Петру Великому. Большая бочка под водой должна была незаметно подбираться к неприятельским кораблям и устраивать пожар с помощью примитивного порохового огнемета. В 1724 году в устье Невы прошли первые испытания подлодки. И быть бы российскому подводному флоту первым в мире, но умер Петр и проект закрыли.

В 1834 году в Санкт-Петербурге была построена первая в мире цельнометаллическая подлодка. Но дальше опытного экземпляра дело не пошло. В 1905 году в русско-японской войне участвовали лишь несколько небольших российских подлодок. Однако они сумели многое: пугали вражеские крейсера и броненосцы, помешали неприятельскому нападению на Владивосток.

Позитивный опыт был учтен. В Санкт-Петербурге разработали целую программу строительства «подводных миноносцев» (так поначалу называли в России подводные лодки). В марте 1906 года император Николай II подписал указ о создании подлодок как нового класса кораблей. По сути, речь шла о создании подводного флота. 29 мая император Николай II утвердил «Положение об Учебном отряде подводного плавания» в Либаве. Командиром отряда стал бывший командир броненосца «Ретвизан» контр-адмирал Эдуард Николаевич Щенснович. Он отнесся к делу серьезно. В Либаве быстро соорудили специальный бассейн для стоянки 20 подводных кораблей, пирсы для швартовки, береговые станции для пополнения запасов сжатого воздуха. Менее чем за год были построены казармы для размещения команд, учебные кабинеты, лаборатории и многое другое…

Щенснович писал: «Подводник должен быть высоконравственным, не пьющим, бравым, смелым, отважным, не подверженным морской болезни, находчивым, спокойным, жизнерадостным и отлично знающим свое дело».

Учились в Либаве обстоятельно. Офицер российского флота, к примеру, переучивался на подводника почти год. После чего удостаивался звания «Офицер подводного плавания».

Либава стала колыбелью российского подводного флота. Каждая подлодка после ввода в строй поступала в распоряжение Учебного отряда. Там укомплектовывалась личным составом, который и продолжал на ней боевую учебу. Завершалось обучение торпедной атакой учебного корабля «Хабаровск». И только после этого «подводный миноносец» направлялся в действующий флот.

Экипажей требовалось немало, так как на Балтийском заводе в российской столице строилось в то время немало подлодок. Первые из них назвали вполне по-курляндски — класса «Минога». Но уже в 1906 году наряду с этими «подводными миноносцами» в Санкт-Петербурге начали создавать и подводные крейсера «Акула» водоизмещением более чем в 400 тонн, «Акула» имела вполне солидное вооружение — два носовых и два кормовых торпедных аппарата. При этом обладала большой дальностью плавания и могла пересечь Балтийское море.

Названия новых российских подлодок звучали все более устрашающе — «Аллигатор», «Дракон», «Крокодил», «Касатка». В 1915 году в России вступил в строй первый в мире подводный минный заградитель «Краб».

Самые мощные подлодки — «Барсы» — имели на вооружении уже не только торпеды, но и 75-миллиметровые орудия. В создании этих подводных кораблей участвовали и рижане — дизели для «Барсов» были заказаны крупному рижскому заводу «Фельзер и К».

«Волк» и другие

Благодаря базе российских подлодок в Либаве Россия вступила в Первую мировую войну, располагая, как и самые передовые в техническом отношении державы, собственным подводным флотом. Пусть и не самым совершенным для своего времени, но очень неплохо подготовленным. И 1913-1914 годах российские подлодки произвели по 46 учебных торпедных выстрелов. Подобных тренировок не знал больше ни один флот в мире!

Во время Первой мировой войны российские подводники заставляли менять свои планы неприятельские крейсера, захватывали или топили грузовые пароходы. В 1916 году российский подводный крейсер «Волк» за один день отправил на дно три неприятельских транспорта, везущих в Германию железную руду. Вскоре он потопил еще один корабль и стал своего рода «чемпионом Балтийского моря» среди подлодок. В Черном море русские подводники уничтожили в общей сложности свыше ста турецких пароходов, бригов и шхун.

Закончилась война, но главные достижения российского флота были еще впереди. Советские моряки не раз устанавливали своего рода рекорды. Так, атака в январе 1945 года подлодкой С-13 под командованием Александра Маринеско немецкого лайнера «Вильгельм Густлов» до сих пор считается самой результативной за всю мировую историю подводного флота. В 1970 году советская подлодка К-162 развила скорость более 80 километров в час. Поразительно, но этот рекорд не побит до сих пор, так же как не улучшен результат подлодки К-278, погрузившейся в 1984 году на глубину свыше тысячи метров. Словом, достижений в истории российского подводного флота немало. А началось все, как уже говорилось, с учебной базы российского флота в красивом приморском городе Либаве…