Было время, когда Рождество в Риге не делили на католическое и православное. Праздновали его 700-600 лет назад в один день с чувством любви к ближнему своему. Ныне жизнь изменилась. Как же «разъединился» в Риге праздник, и стало ли от этого рижанам лучше?

Кочующий новый год

700-800 лет назад Новый год и в Риге, и на Руси праздновали весной. Летоcчисление начинали не с января, а с марта. Впрочем, уже в XIV столетии на Руси Новый год перенесли. На 1 сентября. Так как дата совпадала с началом сбора налогов, то праздничной она была, видимо, не для всех. То ли дело – Рождество!

Итак, на Руси еще не отмечали 1 января приход Нового года, а Рождество уже было праздником по традиции. В крупнейшем городе Ливонии русские праздновали его в тот же день, что и немцы с латышами – 25 декабря. Кстати, русские в Средние века жили не только в Риге. В архивных документах есть имена средневековых русских торговцев из Розитена (Резекне), Икскюля (Икшкиле), в Вендене (Цесисе) находились склады с товарами русских купцов. А в самой Риге имелась даже особая Русская гильдия. Находилась она в крупнейшем городе Ливонии неподалеку от православной церкви Святого Николая. Так что на Рождество русские рижане могли сходить в свою церковь, а потом, при желании, весело праздновать праздник вместе с католиками.

В декабре 1699 года Петр Великий повелел исчислять на Руси Новый год с 1 января (получается, что русские и поныне живут по воле императора). К тому времени в Риге пути католического и православного Рождества уже разошлись В 1582 году Папа Римский Григорий XIII утвердил новый календарь, по которому дни «сместились». В результате в Риме уже праздновали Рождество, а в Москве еще была середина декабря.

Война за летосчисление

В лютеранской Риге римское нововведение встретили с подозрением. Феодальный сеньор города польский король Стефан Баторий был ревностным католиком. Он потребовал ввести в Риге и Видземе (Задвинском герцогстве) новый календарь. В Видземе дни стали исчислять так, как повелел Папа Григорий XIII. Рижский рат ответил королю отказом. Рижане посчитали действия его величества покушением на городские вольности. Король подождал немного (всего каких-то два года), после чего решил поставить горожан на место, пригрозив Риге крупных штрафом. Отцы города в то время не имели привычки добровольно расставаться с деньгами и повелели считать дни по-новому. Любовью магистрата к экономии воспользовалась оппозиция. Календарная реформа стала поводом для восстания. Горожане устроили погром в церкви Екаба, немолодому уже рижскому бургомистру Никлаусу Экку пришлось уходить из собственного дома по крышам, чтобы избежать линчевания. Сторонников нового стиля членов магистрата Тастия и Веллинга предали лютой казни. Словом, страсти кипели такие, что нам и не снилось.

Великий полководец и политик Стефан Баторий так и не смог навязать Риги свою волю: он умер, а горожане продолжали исчислять дни по старому стилю! Лишь преемнику Батория королю Сигизмунду III удалось ввести в Риге новое летосчисление. Пойдя при этом на ряд уступок рижанам в других вопросах.

Итак, католическое и православное Рождество «разъединили». Впрочем, к этому времени – после Ливонской войны — в Риге уже не было ни Русской гильдии, ни церкви Святого Николая и, скорее всего, не имелось постоянных жителей – православных.

В Московском форштадте

Уже в начале XVIII столетия в Риге вновь появляется «русский» район – россияне селились прежде всего в Московском форштадте. Они приезжали не как колонизаторы, а как работники. Согласитесь, странно представить англичан в Индии, французов в Алжире или португальцев в Анголе огородниками, рабочими мануфактур, плотниками, мелкими торговцами. А среди русских рижан было немало представителей таких профессий. В конце XVIII столетия в Риге проживали семь тысяч русских. На первый взгляд немного, но русские тем не менее составляли четверть населения города. Жили они преимущественно в собственных домах, проявили себя не только хорошими работниками, но и неплохими бизнесменами, способными успешно конкурировать с изворотливыми немецкими коммерсантами. Именно русские открыли первый в Риге металлургический завод, первую фабрику по производству знаменитого рижского бальзама…

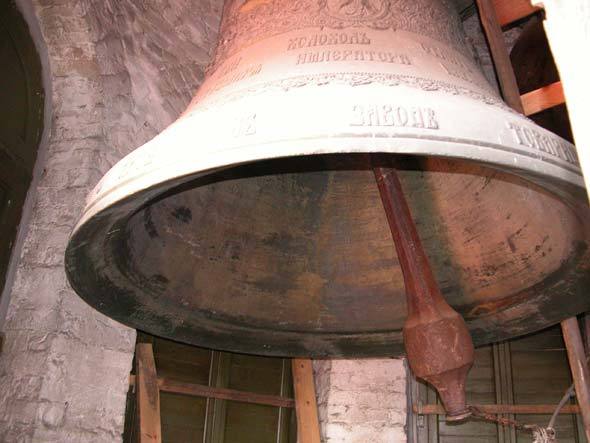

Русские рижане были весьма набожны. В конце XVIII столетия в городе православных церквей было даже больше, чем лютеранских храмов. Это при том, что немалую часть русского населения города составляли старообрядцы.

Царская щедрость

Конечно же, русские рижане с размахом праздновали Рождество. Ныне, вспоминая русские рождественские традиции, нередко пишут у гаданиях, колядах, хороводах и карнавалах для знати. Между тем Рождество, как и Пасха, были прежде всего праздником любви к Богу и к ближнему своему. Дарить на Рождество подарки – средневековая православная традиция. Пример подавали «верхи» — царь, патриарх. Вот как праздновал Рождество в XVII столетии московский царь Алексей Михайлович. Накануне Рождества государь вставал ночью и за четыре часа до рассвета отправлялся на тюремный двор, где жаловал своею милостынею заключенных. По дороге Алексей Михайлович щедро одаривал бедных, встретившихся на пути. Чтобы не было обиженных (один царь, конечно же, не в состоянии был пообщаться со всеми московскими малоимущими), социальную помощь бедным оказывали также на Красной площади и у Лобного места. Всего раздавалось более тысячи рублей. На первый взгляд, цифра скромная. Но при этом за праздник в Москве раздавали 0,1 процента всего госбюджета страны. В то время на Московском рынке за 2 копейки можно было купить откормленную курицу, а за 13 копеек барана. Заметим, что Москва того времени была по нынешним масштабам городом не очень большим – в ней проживали (по максимальным оценкам) не более ста тысяч человек. С чем можно сравнить царскую милость? Представим себе, что в таком городе, как Лиепая и Даугавпилс, на Рождество раздали бы малоимущим, как минимум, миллион латов…

Помощью бедным Алексей Михайлович не ограничивался. В третьем часу ночи в передней царского дворца раздавалось громкое пенье: к государю являлись певчие московских церквей. Царь щедро жаловал их ковшами с питьем.

Кончался пост, наступал праздник. Алексей Михайлович одаривал всех высших чиновников – бояр, окольничьих, думных дьяков, думных дворян, каждому посылали домой по два блюда и два кубка. В кубках могли быть водка, заморские вина, а на блюдах – волжский осетр, бараний бок, целиком приготовленный гусь или другие яства. Но порой куда большую ценность представлял сам кубок или блюдо – Алексей Михайлович был щедр на подарки.

Рижские традиции

Рождеству предшествовал длительный пост. Поститься русским рижанам четверть тысячелетия назад было, пожалуй, проще, чем сейчас. Дело в том, что в городе специально для постящихся продавалось немало специальных продуктов, к примеру, ореховое и льняное масло. А праздник рижане встречали весельем и подарками. В сочельник (ночь перед Рождеством) устраивали семейный ужин. На стол ставили сочиво – специальную кашу с миндальным соком и медом. Всего же блюд должно было быть двенадцать. А наутро начиналось праздничное веселье. И какое! Недаром рижский публицист XVIII столетия писал: «Веселость есть отличительное свойство русского народа».

К началу ХХ столетия в Риге уже стала традицией забытая ныне благотворительность: перед Рождеством русские газеты собирали деньги для помощи малоимущим рижанам и публиковали фамилии спонсоров, для детей из бедных семей устраивались бесплатные елки с подарками. А некоторые рижане нередко отмечали оба Рождества и вовсе не считали минусом разделение некогда единого праздника.