Ныне в Латвии модно обвинять русских в имперских настроениях, в неготовности ужиться с латышами, в непомерных требованиях. Как известно, все познается в сравнении. В 20—30—е годы прошлого века в независимой Латвии упрекали латвийских поляков в антигосударственной деятельности, осуждали немецкий национализм, «наезжали» на евреев. Словом, доставалось всем. Кроме русских. На общем фоне они выглядели самым тихим и нетребовательным нацменьшинством.

Запрещение Союза поляков

Союз поляков был образован в 1922 году. Тогда же в ЛР стала выходить польская газета. Вскоре союз выдвинул свой список на выборах первого Сейма. Немногочисленная польская община Латвии (немногим более двух процентов населения страны) консолидировано голосовала «за своих». Представители Союза поляков попадали во все Сеймы довоенной Латвии. Схема была такова: два процента населения — два депутатских мандата из ста.

Между тем отношения Польши со странами Балтии были весьма непростыми. Еще в 1920-м году появились высказывания польских политиков о необходимости восстановить Польшу в границах 1772 года. Что, естественно, в Риге вызвало тревогу за судьбу Латгалии. Захват поляками Вильнюса и включение его в состав Польши вполне могли породить у латышских политиков новые опасения.

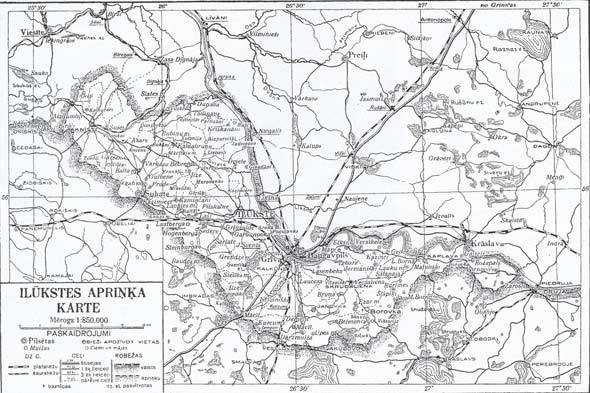

Поляки жили в ЛР преимущественно в Латгалии. Какой была их реальная численность — непростой вопрос. Ведь еще в ходе переписи населения 1897 года в Российской империи в «инфлянтских уездах» жители в графе «национальность» иногда писали просто — «католик». То есть некоторые представители населения просто не задумывались над тем, кто они по национальности.

В Иллукстском уезде активисты союза активно призывали католиков считать себя поляками. Развязка наступила в 1931-м году. Весной этого года после конфликтов поляков с властями в Иллукстском уезде Сейм образовал специальную следственную комиссию. В начале октября суд принял решение приостановить деятельность Союза поляков. Обвинения выдвигались весьма серьезные. Версию властей 2 октября 1931 года изложила газета «Сегодня»: «Союз по данным парламентской следственной комиссии систематически проводил полонизацию католической части населения с целью впоследствии путем народного голосования добиться присоединения Иллукстского уезда к Польше». (Не берусь утверждать, что латвийские поляки и в самом деле готовы были к таким радикальным действиям. — C.Р.).

Заметим, что власти ограничились полумерой: союз запретили, но его избирательный список с выборов не сняли. Тем не менее в Польше латвийские события вызвали крайне резкую реакцию. В Вильнюсе (в то время — польском Вильно) и Варшаве прошли массовые демонстрации, на которых звучал даже призыв объявить Латвии войну. Польский посол был отозван из Риги.

В Латвии решили «спустить конфликт на тормозах». Уже в марте 1932 года была зарегистрирована новая польская организация. Причем новым Польское национальное объединение было лишь формально. По функциям оно оказалось схоже с запрещенным Союзом поляков…

Вперед, на митинг!

Недовольство положением нацменьшинств в Латвии активнее всего высказывали вовсе не поляки, а немцы. Еще в начале 20-х годов они организовывали митинги протеста, жаловались Западу на латвийское государство.

Чем было вызвано недовольство немцев? Ведь языковое законодательство того времени было чрезвычайно либеральным. Депутаты — немцы и русские — могли выступать на родном языке в Сейме и в городских думах. В частной сфере (то есть на частных предприятиях) употребление языков в устной и письменной речи тоже не регламентировалось. На родном языке можно было выписать вексель, вести делопроизводство. Языковой инспекции не существовало. Единственное, чего требовали власти, чтобы служащие государства и самоуправлений (тогда таких работников было весьма немного) сдавали экзамен по латышскому языку.

Русские в Риге восприняли требование к госслужащим сдать экзамен довольно спокойно. В сравнении с обрушившимся на них распадом Российской империи, оказавшись неожиданно за границей, они это нововведение посчитали мелочным. Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. А вот у немцев требование властей вызвало взрыв возмущения. Седовласый профессор медицины недовольно заявил, что не станет вновь садиться за школьную парту. Митингами немцы и евреи (также недовольные новым требованием) не ограничивались. Последовала жалоба в Лигу Наций и представителям мирового сообщества пришлось вникать в нюансы латвийского языкового законодательства.

Насколько эффективной была борьба немцев за свои права? Приведу лишь один пример. Еще в 1919 году Народный совет Латвии утвердил «Закон об учреждениях образования Латвии». Подписали закон президент Народного совета Чаксте и секретарь этого совета Битте. Но в разработке законопроекта активнейшее участие принял немецкий политик Келлер. Именно благодаря ему в законе появился такой параграф: «Обучение во всех обязательных школах должно осуществляться на языке семьи ученика». Или: «Государственные и коммунальные учреждения содержат для каждой национальности столько обязательных школ, сколько необходимо…». «Старые русские» получившие в независимой Латвии образование на родном языке, должны быть весьма благодарны немцу Келлеру.

Места в правительстве

Русские были самым большим нацменьшинством в той Латвии, по численности превосходя немцев и евреев вместе взятых. И, естественно, имели больше возможностей для того, чтобы влиять на политику страны. Но не использовали эти возможности. На митинги, на выборы многие из них не ходили. Из-за чего русских депутатов в Сеймах было примерно столько же, сколько и немецких. Недовольства своим положением русские, как правило, не высказывали. Пахали землю, работали на заводах, отмечали у самовара свои праздники — ну просто мечта современных интеграторов. Добавим, кстати, что в 20—30-е годы прошлого века у русских было намного больше прав, чем сейчас. Русских сложившаяся в то время ситуация устраивала, а немцев — нет.

Но вот что примечательно. Позиция русских избирателей вовсе не вызвала у латышских политиков особых симпатий к русским депутатам. В правительство русских никто не звал, высоких постов в госучреждениях не предлагал…

Совсем по-иному относились к немецким политикам. Еще в 1919 году нескольким из них предложили посты министров в правительстве Карлиса Улманиса. Три немца получали министерские портфели в 20-е годы (Это при том, что немцы составляли в Латвии менее 5 процентов населения.) Занимали остзейцы и другие высокие должности. К примеру, бывший офицер российского военного флота Кейзерлинг в Латвии стал адмиралом и около десяти лет командовал военно-морским флотом страны.

Пожалуй, самое интересное предложение получил немецкий депутат Сейма Пауль Шиман. В 1927 году президент страны просил его сформировать правительство. И создание правящей коалиции было вполне реальным делом — за нового премьера готов был проголосовать 51 депутат. Но добропорядочный немец думал не о карьере, а о своей родине — Латвии. Он счел, что для стабильного правительства необходима поддержка как минимум 54 парламентариев из ста и отказался от предложения президента.

Для сравнения: первый русский министр появился в Латвии лишь в начале 30—х годов. Причем был он не профессиональным политиком, а доцентом университета. Похоже, латышская элита просто причисляла русских избирателей и депутатов к лояльным соглашателям. И не заморачивали себе голову заботами о судьбах самого большого нацменьшинства в Латвии.