Есть в Латвии необычные дни: в разные эпохи по совершенно различным причинам они упорно считались праздничными или просто важными для истории. К примеру, 1 мая при жизни основателя Риги епископа Альберта был днем Святой девы Марии, через пару столетий на начало мая приходился Майский графский праздник, сопровождавшийся военным парадом, в советское время 1 мая считали Днем солидарности трудящихся, ныне же, как известно, это День труда и День начала работы Учредительного собрания. 7 Ноября – не только день социалистической революции, для Латвии это еще и день ввода в действие Сатверсме. И, кстати, день рождения самого известного из герцогов Курляндии – Екаба.

Богат на события и день 18 ноября. 90 лет назад произошло провозглашение независимости Латвии. 18 ноября 1935 года был открыт памятник Свободы. А еще на протяжении трех последних столетий в этот день происходили события, весьма важные для Риги и рижан того времени.

Важный день календаря

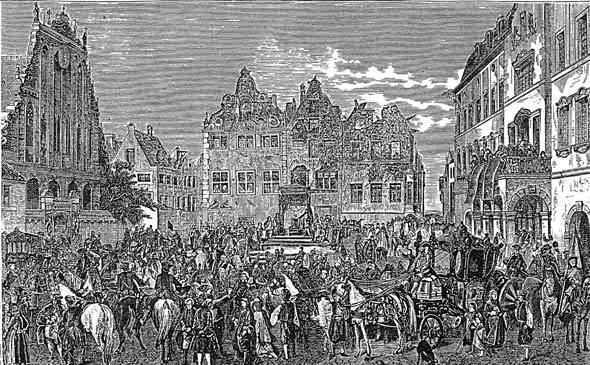

18 ноября 1711 года рижане вполне могли говорить друг другу при встрече: «Какой нынче важный для судьбы нашего города день!». В десять часов утра в Ригу торжественно въехали царь Петр I и его супруга Екатерина (государь обвенчался с нею тайно за полтора года до приезда в крупнейший город Лифляндии). То был уже не первый визит русского в Ригу. Но в 1697 году он под чужим именем приехал в шведский город, теперь же как монарх совершал объезд недавно завоеванных владений. Рижане с тревогой гадали, какой окажется новая власть. Ведь в Риге веками с опасением смотрели на восточного соседа.

…18 ноября магистрат, дворянство, горожане встретили царя и его супругу еще за городом. Рижские бургомистры преобразились: читали вслух не указы и счета, а хвалебные оды в честь своего нового государя.

В Риге царь прожил более двух недель и ни дня не сидел сложа руки: то поднимался на самый верхний ярус башни церкви Святого Петра, то изучал пристань, то осматривал мастерские ремесленников и пытался вникнуть в тайны их ремесла. А еще он посетил бал в Доме Черноголовых… Тут то и произошел необычный казус: руководители общества забыли убрать портрет своего прежнего сюзерена – шведского короля Карла XII. А ведь Северная война еще продолжалась! Царь подошел к портрету своего врага и члены общества Черноголовых замерли вместе с рижскими ратманами: за такое упущение, как сохранение на видном месте портрета правителя неприятельского государства, в военное время могли и на плаху отправить. Царь же добродушно улыбнулся и сказал: «Вот мой брат, научивший меня военному искусству». Поздно вечером, уходя с бала, Петр подарил руководителю рижского оркестра Гольсту 30 талеров – солидный подарок из серебра весил почти килограмм.

Царь гостил в Риге и с каждым днем ее жители удивлялись все больше – любознательный и демократичный в общении Петр нисколько не был похож на западных аристократов, а тем более монархов: запросто заходил к горожанам в гости, держался с ними как с приятелями. Горожане восторженно рассказывали друг другу, как этот монарх пил водку у местного аптекаря Мартини, азартно играл в бильярд у полковника Брукендаля, как капитан Лобек угощал его анчоусами… Воистину ни один современный пиарщик не мог бы подсказать царю лучшей тактики. Недоверие по отношению к России таяло с каждым днем, горожане успокаивались. Многие из них уже забыли о планах уехать из русской Риги в Германию или какую-нибудь иную европейскую страну.

6 декабря царь отбыл из Риги в Санкт-Петербург. А за день до этого поздним вечером рижане устроили на башне Святого Петра роскошный фейерверк для своего монарха…

Петр понравился рижанам, а Рига, в свою очередь, понравилась царю. Настолько, что он даже подумывал, не сделать ее своей третьей столицей (наряду с Москвой и Санкт-Петербургом). Он велел построить первый в городе большой парк и с лопатой в руках принимал участие в его создании, лично начертил план новой гавани, подарил городу немало торговых кораблей. Лишь в одном ошибся царь. Еще при капитуляции Риги он обещал не менять городских порядков, полагая, что рижские немцы плохого не придумают. Зря государь доверился «прогрессивным европейцам». В результате многие десятилетия население Риги делилось на бюргеров (граждан города) и небюргеров (неграждан). Бюргерами были немцы, в негражданах оказывались латыши и приезжавшие в Ригу из России русские…

Активность в Пардаугаве

…18 ноября 1783 года рижский бургомистр Шварц и сопровождающие его лица въехали в столицу России город Санкт-Петербург. Визит Шварца был последней надеждой правящей элиты Риги. Дело в том, что императрица Екатерина Великая задумала изменить в Балтии вековые устои, и, в частности, отменить в Риге деление горожан на граждан и неграждан. Часть граждан категорически не желала отказываться от своих привилегий. Однако рижский магистрат напрасно израсходовал на поездку своей делегации весьма крупную сумму денег – Шварцу не удалось спасти старое устройство Риги.

Через несколько лет в Риге было введено российское городовое положение. Представлявший интересы бюргеров магистрат сменила дума, которая избиралась горожанами. Правда, далеко не всеми. Существовал имущественный ценз. Причем избирательного права были лишены не только бедняки, но и любители утаивать доходы. Право голосовать зависело от того, сколько налогов платил рижанин. Простенько и со вкусом. Ныне спонсоры финансируют политические партии, тогда же господствовал другой механизм: спонсируй государство и получай возможность напрямую определять, какой будет власть в городе.

И вот в Риге прошли первые за сотни лет выборы (ранее в магистрат не избирали, а кооптировали волею самой городской власти, когда кто-либо из ратманов умирал и освобождалась вакансия). Бесспорно, исход выборов был предрешен. Немцы составляли подавляющее большинство среди избирателей и не собирались выпускать власть из своих рук. Но избиратели – бывшие небюргеры – не собирались сдаваться без боя, их явка на голосование была высокой. Латышский историк Валда Петерсоне утверждает, что наибольшая активность избирателей во время первых в XVIII веке выборах была зафиксирована в Пардаугаве (в районе с преимущественно латышским населением). Им удалось провести в думу своих представителей.

Но главный результат, пожалуй, даже не в том, что небюргеры получили возможность голосовать. Куда важнее то, что они увеличили свои шансы стать богатыми, так как на бывших неграждан больше не распространялись экономические ограничения.

Итак, различия в правах граждан и неграждан были упразднены. Весьма показательно, к чему это привело. При старых порядках русские рижане в Риге занимались огородничеством, уличной торговлей, трудились рабочими на мануфактурах. А после получения экономических свобод количество русских купцов увеличилось за 10 лет в несколько раз. Та же Валда Петерсоне, исследователь истории Риги последней четверти XVIII столетия, называет такие цифры: если в конце 80-х годов XVIII столетия русские составляли 10,2 процента от общего числа рижских купцов, то в середине 90-х годов – уже свыше четверти! Можно добавить, что русский бизнес стал играть важную роль в развитии Риги. Именно русские основали первую в Латвии фабрику по производству рижского бальзама, первое сколько-нибудь крупное в Риге металлообрабатывающее предприятие. Безусловно, крупнейший город Лифляндии оставался в выигрыше от такой коммерции.