Небольшой замок, провинциальный городок рядом с ним, река, где некогда жило таинственное племя вендов… Таким был Вентспилс почти всю свою историю. Но трижды, словно вставший с печи Илья Муромец, быстро преображался и на десятки лет становился портом международного значения. Увы, дважды наступал момент, когда птица счастья покидала город. Удастся ли ныне задержать ее подольше?

Бригантины поднимают паруса

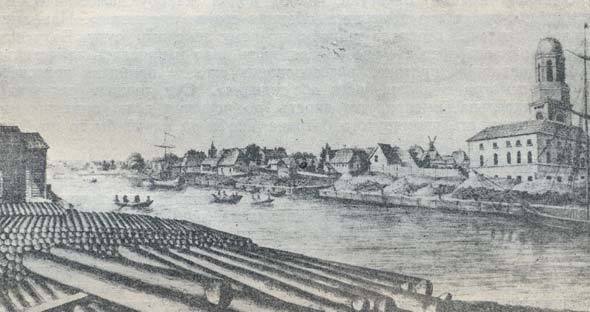

Еще 400 лет назад Виндава (Вентспилс) хоть и имела к тому времени многовековую историю, была крошечным провинциальным городком, ничего не решающим и мало кому интересным. То ли дело находившаяся в нескольких десятках километрах Кулдига! Здесь находился дворец правителей Курземе и Земгале – герцогов курляндских – здесь шла бойкая торговля, а богатейший из местных купцов имел более десяти морских торговых кораблей. Но вот в начале 40-х годов XVII столетия в городке Виндаве неожиданно появились нидерландские мастера, застучали топоры плотников. Молодой герцог Яков (Екаб) строил в незамерзающем порту большую судоверфь. Вскоре крошечная Виндава благодаря благоприятной конъюнктуре стала известна во многих странах Европы. Порой здесь за один год спускали на воду почти десяток военных и торговых морских судов. Многие из них продавались за границу.

По сути, почти полгерцогства работало на Виндаву! Металлурги плавили для ее судоверфей металл, ткачи изготавливали парусину, дровосеки рубили лес, оружейные предприятия изготавливали пушки и порох…

Герцог знал, что делал. В Европе шла грандиозная война, за курляндские суда готовы были платить большие деньги. Военные корабли приобретали Англия, Франция, Венеция. Торговые суда перевозили грузы из одной воюющей державы в другую, плавая под нейтральным курляндским флагом. Благодаря успешному бизнесу, Яков даже сумел завести колонии в Африке и Америке, что могли в то время правители большого государства.

А сама Виндава начала превращаться в крупный промышленный центр. По велению герцога здесь возник ряд мануфактур. И не только нужные для судоверфи металлургическое и деревообрабатывающее предприятия, но и, к примеру, большая мастерская по переработке янтаря.

Увы, фортуна оказалась изменчива. В Центральной Европе закончилась война (и упал спрос на корабли и пушки), в Балтийском регионе война, напротив, началась. Предчувствуя опасность, Яков просил московского царя стать его сюзереном, но не договорился об условиях. Вскоре в герцогство вторглись шведы. Яков был взят в плен и на несколько лет заключен в тюрьму, захватчики забрали себе имевшиеся в Виндаве корабли, безжалостно обобрали все герцогство. Общий ущерб от шведского вторжения составил для герцогства свыше шести миллионов серебряных талеров (по современной цене серебра – более ста миллионов долларов). Конечно, это был страшный удар по герцогству, все население которого едва достигало 200 тысяч человек.

Во время шведского вторжения Виндава сгорела почти дотла. Уцелел лишь построенный еще крестоносцами замок. Конечно, городок отстроили, но великие времена для Виндавы завершились. А после смерти Екаба о кораблестроении и вовсе забыли. История о плаваниях за моря, колониях, со временем стала восприниматься как красивая легенда, преданья старины глубокой.

Второе преображение

Виндава вновь на века превратилась в небольшой провинциальный городок, от которого в регионе мало что зависело. В середине XIX столетия здесь проживали всего 4 тысячи человек, меньше, чем в Кулдиге или Айзпуте. В 1778 году вентспилсчан насчитали менее шести тысяч. В изданной в 1894 году книге ученого Дерптского университета Фейтельберга «Опыт медико-топографического описания города Виндавы» говорилось: «Над всей Виндавой возвышается массивное здание, замок, построенный немецкими рыцарями в XIII столетии». В целом это описание Виндавы не выглядит вдохновляющим. К примеру, в книге говорится, что в городе не только не было водопровода, но и не хватало колодцев с чистой водой и ее, как в Средние века, до позднего вечера развозили по домам водовозы. Центр Риги уже освещался электричеством, а в Виндаве портили воздух керосиновые фонари. А вот как говорится в книге о питании малоимущих жителей: «Пища латышей и остального беднейшего христианского населения состоит по большей части из черного хлеба, селедки, картофеля…». Словом, маленький провинциальный город, отнюдь не самый передовой в регионе.

Через десять лет после выхода в свет книги Фейтельберга завершится строительство железной дороги Рыбинск-Виндава. О ее значении красноречиво говорит такой факт: в Москве ради этой дороги был специально построен Виндавский вокзал. Он известен ныне многим жителям Латвии и России как Рижский вокзал. Переименовали его в 1946 году.

Мир тесен: проект строительства дороги и реконструкции порта курировал российский министр Сергей Витте, связанный с Латвией происхождением. Ведь знаменитый российский политик был отдаленным потомком представителей известного купеческого рода, еще в XVII столетии считавшегося одним из самых влиятельных в Риге.

В Виндаве, по сути, создали новый порт с самыми современными для того времени причалами, складами, подъемными кранами, ледником. А элеватор с зерновыми резцами и вовсе не имел аналогов в мире. После этого богатство Виндавы, перефразируя известную фразу Ломоносова, стало прирастать Сибирью. Оттуда в порт у устья реки Венты везли по железной дороге сибирское масло, российское зерно, дичь, чтобы перегрузить на корабли в латвийском порту.

Слово «Виндава» стало вновь звучать в иностранных государствах. За десять лет население города возросло в несколько раз. Виндавский порт, хотя и уступал по грузообороту крупнейшему в Российской империи – Рижскому, но стал опережать по этому показателю довольно крупный Либавский порт. Город динамично развивался и уверенно смотрел в будущее. Никто не подозревал, что Виндаву вновь ждут великие потрясения.

На виражах истории

Успешное развитие Виндавы грубо прервала Первая мировая война. Вскоре после ее окончания на карте Европы появился город Вентспилс – порт независимой Латвийской Республики. То, что Сибирь осталась по другую сторону границы, не могло не сказаться на его работе. Грузооборот резко упал. В 1939 году население Вентспилса было в два раза меньше, чем население Виндавы в 1914 году. Все вернулось на круги своя: маленький провинциальный город, интересный прежде всего своим жителям. И небольшой порт…

В шестидесятые-семидесятые годы ХХ века Вентспилс вновь стал превращаться в один из крупных транспортных центров огромной страны. В его реконструкцию были вложены огромные средства. Богатство города вновь стало прирастать Сибирью, но на сей раз уже не зерном и маслом, а нефтью. В 80-е годы ХХ века многих вентспилсчан перемены отнюдь не радовали. Они ворчали, мол, за что нам такая напасть, требовали прекратить перевозку опасных грузов через город. В 90-е годы рыночная экономика все расставила по местам: Вентспилс оказался самым богатым городом ЛР, с самой высокой в Латвии средней зарплатой. «Несчастье» оказалось курицей, несущей золотые яйца.

Ныне порт переваливает десятки миллионов тонн нефти ежегодно, отчисляет немало денег в государственную казну. Продлится ли преуспевание и дальше? Гарантировать этого никто не может. Россия уже построила новые порты на Балтике, недавно вице-премьер Сергей Иванов заявил, что к 2015 году РФ полностью прекратит перевалку нефти через порты стран Балтии. Удастся ли Вентспилсу, Латвийской Республике, переломить неблагоприятную тенденцию. Думается, в значительной мере это зависит от политического курса Латвии и экономической предприимчивости вентспилсчан…