Сегодня историки Балтии нередко именуют губернатора князя Шаховского русификатором. Хотя, странное дело, при его жизни, в XIX веке, представители коренной нации нередко помогали «злодею». А вот местные немцы просто издевались над князем, опровергая выражение «положение хуже губернаторского». Ведь ситуацию хуже той, в которой оказался в Балтии потомок Рюрика, трудно себе даже представить…

Двуязычие как преступление

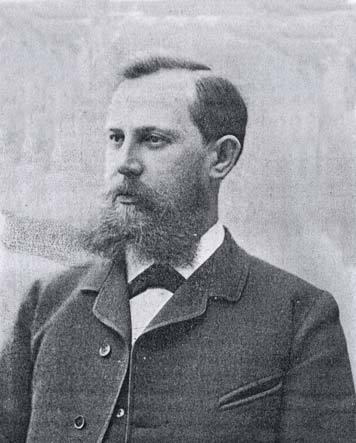

Князь Сергей Владимирович Шаховской приходился отдаленным потомком легендарным Рюрику и Владимиру Мономаху. Дворянин Тверской губернии закончил математический факультет Московского университета и подумывал о научной карьере, но решил послужить Отечеству. Начинал как дипломат, участвовал в русско-турецкой войне. Уже в 29 лет стал губернатором в Чернигове (знать, способный был человек), а через несколько лет был направлен губернатором в Эстляндию. К своим обязанностям относился добросовестно, хотел вникать во все детали и тонкости. Но в Ревеле (Таллине) вдруг понял, что это… невозможно. Губернатор был умен и образован, но… не знал немецкого языка. А бумаги все были на немецком.

Еще в 1820 году (между прочим, через сто лет после присоединения Прибалтийского края к России), император Александр I повелел преподавать в местных школах русский как обязательный предмет. Оптимисты-чиновники в Санкт-Петербурге предполагали, что можно будет лет через 30 перевести делопроизводство на государственный язык. Не тут-то было! Еще в 1885 году делопроизводство в Риге и в Таллине велось на немецком. Прибыв в Ревель, Сергей Владимирович нашел выход. В канцелярской переписке с местными уездными учреждениями и полицией он ввел такой порядок: на одной половине листа писался русский текст, а на другой – его перевод на немецкий язык. «Таким образом, я имею возможность знать, что я подписываю, и отвечать за содержание бумаги, а получающий со своей стороны не отговариваться непониманием моих распоряжений, даже в случае, если бы он вовсе не знал русского языка», — сообщал князь начальству в Санкт-Петербург. (Губернаторы в то время подчинялись министру внутренних дел.)

Казалось бы, все логично. Но предводитель эстляндского дворянства граф Тизенгаузен тут же обвинил Шаховского в нарушении закона. В Санкт-Петербург была направлена жалоба. Губернатор обязан писать ТОЛЬКО по-немецки! При этом остзейские немцы ссылались на… российский же законодательный акт от 1869 года, по которому в Курляндии, Лифляндии и Эстляндии деловые бумаги следовало писать по-немецки.

Новому губернатору устроили травлю. Над ним попросту издевались. Летом 1885 года Шаховской побывал на заседании земельной комиссии. Заседание, естественно, шло на немецком. Сергей Владимирович попросил отставного офицера барона Врангеля переводить ему. В ответ барон только фыркнул. Хотя за десятилетия службы в российской армии исполнял свои обязанности только на русском. На следующий день князю принесли с заседания комиссии бумагу на подпись. Естественно, на том же немецком.

Вот как отозвался губернатор о другом своем недруге – судье Штакельберге: «Высказавшись в лице моем свое презрение к Правительству и его языку, Штакельберг бесспорно может считать себя героем и безнаказанно продолжать… свою деятельность».

Такая вот «тюрьма народов», в которой можно было запросто пренебрегать государственным языком империи и посмеиваться над ее должностными лицами.

После смерти князя Шаховского обнаружился огромный архив, в том числе множество писем в Санкт-Петербург. Эти документы полны горечи и отчаяния: «Покорнейше прошу Ваше Высокопревосходительство принять трудности моего положения». В другом письме князь указывал: «Вашему Высокопревосходительству хорошо известно, я совершенно не знаю немецкого языка. Это незнание, о котором мною было своевременно заявлено при назначении моем на должность Эстляндского губернатора, не было признано к сему препятствием».

И в министерстве прониклись-таки сочувствием к князю. Не исключено, именно тем, что немцы явно перегнули палку, объясняется законодательный акт от 14 сентября 1885 года. В государственных учреждениях Балтии делопроизводство переводилось на русский язык.

Заметим, что госучреждений в то время было немного. А в частных фирмах и даже в самоуправлениях употребление языков не регулировалось. Сегодня такое мелкое «лоббирование» госязыка показалось бы вялым и несущественным. Но в 1885 году новый закон казался революционным шагом.

«Агент» Якобсон

Началось все, как уже говорилось, мелким лоббированием, а кончилось – масштабной реформой. И если переход с немецкого на русский язык в судах Балтии выглядит вполне логичным, то русифицирование латышских и эстонских школ в 90-е годы XIX столетия кажется сегодня шовинистическим и безнравственным шагом. Конечно, это печальная страница российской истории. Именно поэтому Шаховского объявляют ныне шовинистом, русификатором. Но, примечательно, как относились к князю многие латышские и эстонские общественные деятели. Несмотря на русификаторскую политику Санкт-Петербурга, они порой сотрудничали с губернатором.

Как только князь Шаховской приехал в Ревель, то обнаружил в городе единомышленника – главу немногочисленной эстонской фракции в Ревельской городской думе Якобсона.

Якобсон стал своего рода тайным агентом губернатора. Дело в том, что немецкое большинство в Ревельской думе пыталось скрыть от князя Шаховского свои планы. В одном из писем управляющему министерством внутренних дел губернатор написал, как он узнал о намерениях немецких националистов: «Эти сведения добыты мною через агентов полицмейстера, так и сообщены мне вожаком гласных эстонской партии Якобсоном».

Что же побуждало к такому сотрудничеству эстонского политика? В то время в Эстляндии существовало движение, аналогичное латвийской первой Атмоде. Еще в 1871 году вместе со знаменитым эстонским фольклористом Крейцвальдом книготорговец Якобсон основал «Общество грамотных эстонцев». Оно ставило целью защищать родной язык и эстонскую культуру. В 80-е годы XIX столетия активист эстонского национального пробуждения Якобсон видел в князе Шаховском союзника в борьбе с немецким засильем. В Ревельской думе рука об руку работала русско-эстонская оппозиция. Уже в начале ХХ столетия она сумела прийти к власти, оттеснив немцев от управления городом.

Добавим, что именно в то время, когда князь Шаховской правил Эстляндской губернией, немало эстонцев перешли в православие. А губернатор, в свою очередь, всячески помогал местной православной церкви.

До самой смерти

Реформы продолжались, а князь Шаховской неустанно боролся с немецким засильем в Балтии. Причем не встречая поддержки даже у своего коллеги – лифляндского губернатора Зиновьева. Перестал встречать понимание князь и в российской столице. В 1894 году российский министр внутренних дел обвинил губернатора в том, что тот проводит «собственную политику».

Князь ответил, что воспитан на духовных заветах русских людей, «для которых честь и достоинство государственные были не пустым звуком». После чего попросил принять его отставку. Министр, однако, этого не сделал: «Я не понимаю, зачем вам торопиться уходить из Эстляндии. Оставайтесь там, вы там полезны, только ради Бога, будьте осторожны. Не раздражайте немцев».

Между тем Сергей Владимирович не случайно просил об отставке. Непрерывная борьба с немецкими националистами, постоянная нервотрепка резко ухудшили его здоровье. В октябре 1894 года губернатор Шаховской умер — не выдержало сердце… Было ему лишь 42 года. Газета «Рижский вестник» писала: «Отошел к Господу выдающийся деятель на ниве православно-русского дела в Прибалтийском крае – эстляндский губернатор князь С. В. Шаховской. Убеждения Сергея Владимировича, усердие, труды и успехи его на благо Православия были известны не только здесь, но и в большей части России».